Les vampires, ça court les rues. Ou du moins, les étagères. Entre les légendes urbaines et les centaines de fictions écrites ou filmées, ces experts de la carotide ont un héritage culturel plutôt costaud. De la version dandy raffiné au monstre bestial, de l’aristo combattant à l’ado pailleté, la mythologie vampirique a abondamment alimenté les imaginaires, et inversement. Mais à force de déclinaisons, la créature de cauchemars n’a-t-elle pas été vidée de sa substance ? Ces bons vieux vampires ne se sont-ils pas dilués au fil des réinventions ? Ne serait-il pas temps de leur sortir les couches et le déambulateur ?

Le vampire fait recette. Davantage que d’autres créatures, il fascine, inspire et illustre. Pourquoi « davantage », s’offusquent les fans des lycanthropes ? Du fait du nombre d’œuvres gravitant autour de sa petite personne pleine de suffisance ? En partie oui, mais avant tout, et surtout, grâce à la porosité entre la pâle créature et le réel. Plus encore qu’un zombie décérébré, un fantôme évanescent ou un loup-garou animal, le vampire entretient un rapport compliqué avec la vie, les humains, l’univers, et le reste. Partageant cette complexité symbolique avec un loup-garou un poil moins plébiscité, le bestiaire vampirique est quant à lui devenu un joyeux bordel. Le revenant alien y côtoie des vampires « végétariens » émotifs ou des meutes de bêtes à l’instinct aiguisé et à la physiologie insatiable. Mais surtout, il n’a parfois plus grand-chose de vampirique.

Légendes macabres et sucre glace

Toute légende – pas seulement celles relatives à nos concitoyens exsangues – prend racine dans le quotidien. Qu’il s’agisse de faits avérés, déformés, incompris ou encore de peurs et superstitions, ces légendes ne sont pas urbaines pour rien. Ou pour le coup féodales, puisque nombre d’entre elles datent un peu. Les vampires hantent les imaginaires depuis l’Antiquité, et ce dans de nombreuses cultures. La planète croule littéralement sous les mythes de mort-vivants assoiffés. Bien que cousin proche, le loup-garou n’a pas cet « honneur », a priori pour une raison assez simple : les loups ne gambadent pas sur tous les continents. La contamination et transmission d’un virus provoquant la transformation en humain-lupin devient par conséquent un conte très européen s’exportant tardivement.

Vlad III l’Empaleur, portrait du XVe siècle (château d’Ambras). © DR

La mort et les cadavres, par contre, ça parle à pas mal de monde… et pas en bien. Ce n’est pas Vlad III, passé expert en la matière, qui dira le contraire… Bien avant que la science ne jette la lumière sur les processus post-mortem ou certaines maladies, les petites gens trouvant un cadavre conservé et rosi par le froid ou, à l’inverse, décomposé, boursouflé et bavan se réfugiaient loin de leur ignorance dans l’ombre du vampire. Porphyrie, tuberculose, catalepsie, rage, morts suspectes ou simples entorses aux bonnes mœurs étaient autant de raisons de hurler au buveur de sang, de le craindre et de vouloir s’en protéger. Les chasses aux sorcières et autres stryges étaient d’ailleurs un bon prétexte pour brûler des femmes en se basant sur des accusations et des preuves… solidement vides de sens.

Pourtant, aujourd’hui, nous sommes revenu-e-s de l’orée de ces forêts de superstitions. En suivant une trajectoire plus ou moins « classique » de mythification, démythification, canonisation, démocratisation et enfin ancrage « réaliste », le vampire cadavre, encapé ou bestial a connu plusieurs cycles. Il a engendré d’innombrables rejeton-ne-s – plus ou moins assumé-e-s – pour finir sur le pas de notre porte. Désormais, le vampire est régulièrement ce collègue, cette passante, cette étudiante, ce voisin qui vient quémander un peu de sucre glace, un prétexte pour discuter et le sortir de ses névroses existentielles. Depuis le monstre, la créature, le mythe – formes suscitant toutes une « simple » réaction viscérale –, le vampire est devenu quelqu’un. Un quelqu’un plus complexe nous parlant, autant de nous que de lui-même. Un quelqu’un qui a peut-être parcouru plus de chemin que tout autre mythe pour retrouver son humanité d’antan.

Pâte à modeler et épices

Pour en arriver là, il a d’abord fallu mettre une distance avec le cauchemar et divertir. Carmilla (1872) de Sheridan Le Fanu, puis Dracula (1897) de Bram Stoker ont amorcé cela. Ont suivi d’innombrables autres bouquins jouant, chacun à sa manière, avec les codes du genre. En ajoutant des capacités, en en soustrayant d’autres, ou en modifiant ce que peut ou ne peut pas supporter un vampire, toutes ces modulations ont démultiplié les versions de vampires possibles, comme un kaléidoscope la lumière.

Nosferatu, réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau (1922). © Films sans Frontières

Pour sa part, le cinéma a d’abord fait machine arrière. Revenant aux cadavres pestiférés des origines, le Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau ouvre le bal. Il nous parle d’une monstruosité inique et difforme, avant que le genre ne prenne un nouvel essor, et met en scène un vampire dit classique : bourgeois ou noble, pâle et gominé, il porte cape et smoking et a souvent pour proie des femmes qu’il séduit. La série des Dracula de la Hammer reprendra ces archétypes, puis jouera avec – tout en cantonnant souvent tout de même les femmes aux rôles de victimes ou de membres de harem vampirique.

Le Cauchemar de Dracula, réalisé par Terence Fisher (1958). © Swashbuckler Films

De ces carcans commençant à s’effilocher s’élance une démocratisation galopante dès les années 1960. Il en résulte autant de films de vampires que d’idées qui trouveront preneur et preneuse. Comme en littérature, le vampire devient en quelques décennies une pâte à modeler aboutissant à une montagne d’œuvres, dont le Dracula (encore lui) de Francis Ford Coppola constitue un jalon majeur.

Mais au-delà de tout cela – et des guerres de chapelles autour de ce qui constitue ou non un vampire –, une dualité émerge. Le début du nouveau millénaire s’illustre par deux tendances qui parfois cohabitent : d’un côté, celle d’un vampire bestial, violent, souvent de meute (30 Jours de nuit, Night Watch/Day Watch, Je suis une légende), de l’autre, celle d’une créature plus solitaire, morale, réfléchie, puissante et évoluant souvent en marge des sociétés de vampires et de lycans installées à la périphérie de l’humanité (Dracula Untold, les Blade, Underworld et… Twilight). On notera au passage que des vampires féminins deviennent enfin des personnages d’importance (Livide, La Reine des damnés, La Comtesse, etc.), chose plus que rare auparavant, mais le sexisme est loin d’être éradiqué pour autant (Van Helsing, kof, kof…).

Dracula, réalisé par Francis Ford Coppola (1993). © DR

Plusieurs questions se posent alors. De ces vampires devenus « modernes » – marmoréens, pâles, mais aussi humains que leurs proies potentielles –, que reste-t-il de vampire ? Et, si ces créatures sont au plus proche de l’humain, n’a-t-on pas bouclé la boucle ? N’a-t-on pas tout questionné, tout imaginé, même le plus grotesque ? Le vampire appartiendrait dès lors au passé, devrait retourner dans son tombeau, se faire oublier. Mais rien n’est moins sûr, car le suceur de sang, telle l’Épice, s’est en réalité raffiné. Non pas qu’il se soit acheté une conduite ou des manières, ni qu’il se soit débarrassé complètement de toutes ses scories et impuretés, mais à la manière d’un mouvement artistique, il s’est construit puis déconstruit pour mieux se comprendre. L’exploration effrénée du genre l’a ramené à ce qu’il est et a toujours été : l’image de l’impuissance de l’humanité.

Chevaliers et réconciliation

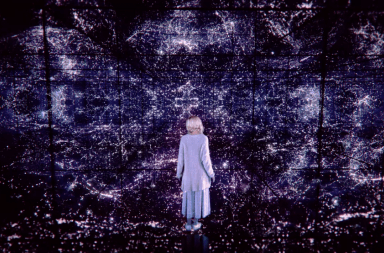

Dans la position de l’autre, du monstre, le vampire a aidé l’humanité à se rapprocher d’elle-même. Comprendre scientifiquement les faits n’était qu’un point de départ. Il a ensuite participé à forger l’humanité en creux, et en est venu à définir l’humain « par l’extérieur », par ses limites, ses questionnements et ses peurs. En tant que monstre plus qu’humain et plus très humain à la fois, il interroge, fascine, intrigue, et son parcours vers une certaine banalité, un ordinaire n’est pas anodin. Traces de notre époque (Only Lovers Left Alive, Morse, Transfiguration), voix des discriminés (A Girl Walks Home Alone at Night), les vampires deviennent aussi infréquentables qu’approchables, aussi remarquables et contestataires qu’invisibles.

Only Lovers Left Alive, réalisé par Jim Jarmusch (2013). © Le Pacte

Non seulement l’humain est revenu de ses frayeurs enfantines, mais il s’est également intensément regardé dans le miroir vampirique. Si ces derniers ont toujours exprimé nos peurs de mortel-le-s paumé-e-s, ils le faisaient auparavant en tant qu’ennemis étrangers. Mais lentement, avec le temps, les terreurs nocturnes se sont changées en chevaliers, parangons et alliés des causes intimes. A Girl Walks Home Alone at Night ou Morse jouent sur cette ambivalence. D’autres films n’en traitent qu’une partie ou une moitié. Évoquant tout à la fois les hiérarchies du vivant, les sociétés et leur arbitraire, les mordeurs parlent aussi d’âmes, de vie, d’amour, de contestation.

En caste ou en solitaire, devenu parfait et maudit, surpuissant et impuissant, cet être sans pouls incarne pourtant nos dilemmes de manière plus vivace et vivante, parce qu’il est extrême par définition. Même dans le quotidien « banal » d’un Being Human ou d’un True Blood, le vampire ne peut exister sans faire de vague. Il polarise, déclenche, dérange, demeure à deux doigts du monstrueux et pourtant tellement similaire à nous. Loin de l’argument « Ce n’est plus la personne que tu as connue » d’un film de zombies, le vampire reste précisément cette personne. Une singularité s’étant aventurée dans la vallée dérangeante, mais une personne connue malgré tout.

A Girl Walks Home Alone At Night, réalisé par Ana Lily Amirpour (2015). © Pretty Pictures

En tant qu’expression de nos extrêmes, pouvant se rapprocher de nous sans ne plus jamais revenir dans nos rangs, le vampire continuera de tout éclairer d’une lumière fantastique révélatrice. Tout, y compris le futile d’une colocation ou de corvées ménagères, prenant une nouvelle dimension dans Vampires en toute intimité (2014). Sans compter que la question de cette espèce différente, mais qui ne l’est pas tant, pose un parallèle et interroge le public sur des racismes toujours trop vivaces. Qui devient alors le monstre ? Et qui l’humain ?

Ce vampire, ce critique extérieur, ce commentaire acide n’a pas encore mérité sa retraite, et ne la méritera probablement jamais. L’immortalité lui servira au moins à cela. Puisque l’humain n’aura de cesse de tenter de se connaître complètement, tâtonnant dans le noir à coups d’essai et d’erreurs, son alter ego glacé n’aura également de cesse de progresser bon an mal an dans son sillage. Menaçant comme réconfortant, familier comme étranger, fascinant comme inquiétant, il est devenu la voix de notre mal-être.

Il est devenu nos luttes éthiques, l’illustration explicite des inconnues de nos comportements et de ce qu’il faudrait, ou non, privilégier. Il est cette silhouette à la frontière des espèces et des règnes que l’on envie, dont l’on a pitié et que l’on craint. Cet outil pour modifier notre regard sur ce qu’est être vivant, humain. Cette limite mélancolique tracée comme un avertissement, comme une ligne de gros sel contre nos démons. Plus qu’un mythe se réconciliant avec une humanité enfuie, c’est en fait l’humanité qui s’est réconciliée avec ses vampires. Avec ces ombres changeantes qui rôdent, gardiennes de ce à quoi nous aspirons, de ce que nous sommes, et de ce que nous ne voulons pas être. Et puis, de temps en temps, c’est juste fun de parler super-pouvoirs, hémoglobine et immortalité.