Les films de super-héros sont devenus notre papier peint cinématographique. Au moins jusqu’en 2028, les vengeurs en costume apporteront leur dose d’action générique. Dose calibrée pour se fondre dans la mosaïque, pour préparer l’opus suivant. Mais au milieu de ces plans cyniques de buildings en chute libre, d’un marteau magique et des armures high-tech, où est l’humanité ?

À la naissance des comics de super-héros en 1930, ces derniers sont une réponse simple à une époque compliquée. En période de crise, de conflit ou simplement morose, un Superman se pose comme modèle, comme inspiration justicière positive et absolue. Un idéal guidant le peuple vers une morale parfois trop absente de son quotidien, rectifiant des torts autrement impunis. Un peuple fictif fait d’encre, faisant face à un peuple de lectrices et de lecteurs, lesquels trouvent une sorte de résolution à une épidémie de problèmes les accablant hors des pages des comics. Des fans souhaitant être eux-mêmes ces justiciers ou, à défaut, aspirant à une protection quand le système échoue.

Le premier Superman (1939).

Mythologie héroïque

Depuis, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Le fait est qu’aucune époque n’est simple. Elles sont en revanche toujours différentes, et leur mythologie héroïque a donc dû évoluer avec elles. Parce qu’en effet, c’est bien une mythologie moderne que sont ces êtres transcendant notre faible chair. Des créatures parfois divines, ou quasiment, empruntant aux anciens mythes et ayant tous pouvoirs sur des êtres vulnérables : nous, l’humanité. Que leur éthique les amène à être vertueuses ou non ne dépend que de leur psychologie, de leur construction personnelle, de leur volonté. Autant dire que tout peut basculer sur une décision, un trauma, un p’tit déj raté.

Le lundi matin, quand y a plus de café.

Ainsi, lorsque ces super-figures restent « simples », n’ont qu’une intériorité limitée et proposent un message frôlant parfois la propagande politique (ou l’affichant complètement), aucun problème, les choses ont peu de chances de déraper. Ou du moins, il est beaucoup plus facile pour les lectrices et lecteurs de démasquer ces figures alors unidimensionnelles. Mais étant rapidement devenues davantage que leurs archétypes, ayant progressivement été enrichies, dotées d’une personnalité, d’une psychologie et d’aspects somme toute très humains, leur fiabilité et leur crédibilité sont soudainement devenues moins solides. Les pantins héroïques se sont alors changés en vrais petits enfants, les robots ont gagné une conscience, ainsi que toute la cargaison de doutes écrasants et de névroses ou erreurs poisseuses allant avec. En résumé, les héros sont devenus faillibles parce que plus réels.

Vague d’antihéros

Parallèlement à cette complexification, à partir des années 1970, une vague d’antihéros (personnages plus sombres et perturbés) fait son apparition. Spawn, Deadpool, le Punisher, Wolverine, Cable, Daredevil, Lobo ou encore Ghost Rider sont loin d’être les parangons de justice qu’étaient leurs prédécesseurs. Eux tuent et n’ont pas vraiment de cas de conscience après. Ils peuvent même y prendre un certain plaisir. Et pourtant, ils ne sont pas rangés dans la case des super-vilains, puisqu’ils œuvrent malgré tout pour « la bonne cause », venant ainsi rouer de coups la logique manichéenne du genre.

Deadpool, apparu pour la première fois sur papier en 1991, a été interprété au cinéma par Ryan Reynolds dans une adaptation sortie en 2015.

Davantage humains, suivant souvent la loi du talion, ces nouveaux justiciers sont peu fiables pour celles et ceux qui les entourent. Plus humains, ils sont moins exemplaires. Plus humains… Vraiment ? Ils se révèlent surtout plus viscéraux, plus traumatisés, plus radicaux, encore moins enclins que leurs collègues à croire en leur système judiciaire, et rendent la justice en fonction de leurs propres valeurs, aussi discutables soient-elles. Plus humains ? Encore faut-il savoir si c’est le genre d’humanité le plus souhaitable, ou si c’est celui où l’on se fait justice parce que l’on en a la possibilité. Loin de l’infaillibilité divine d’un Dr Manhattan ou de l’omniscience d’un Captain Marvel, les anti-héros peuvent se faire juges et bourreaux, sur commande, par caprice, chagrin ou rage.

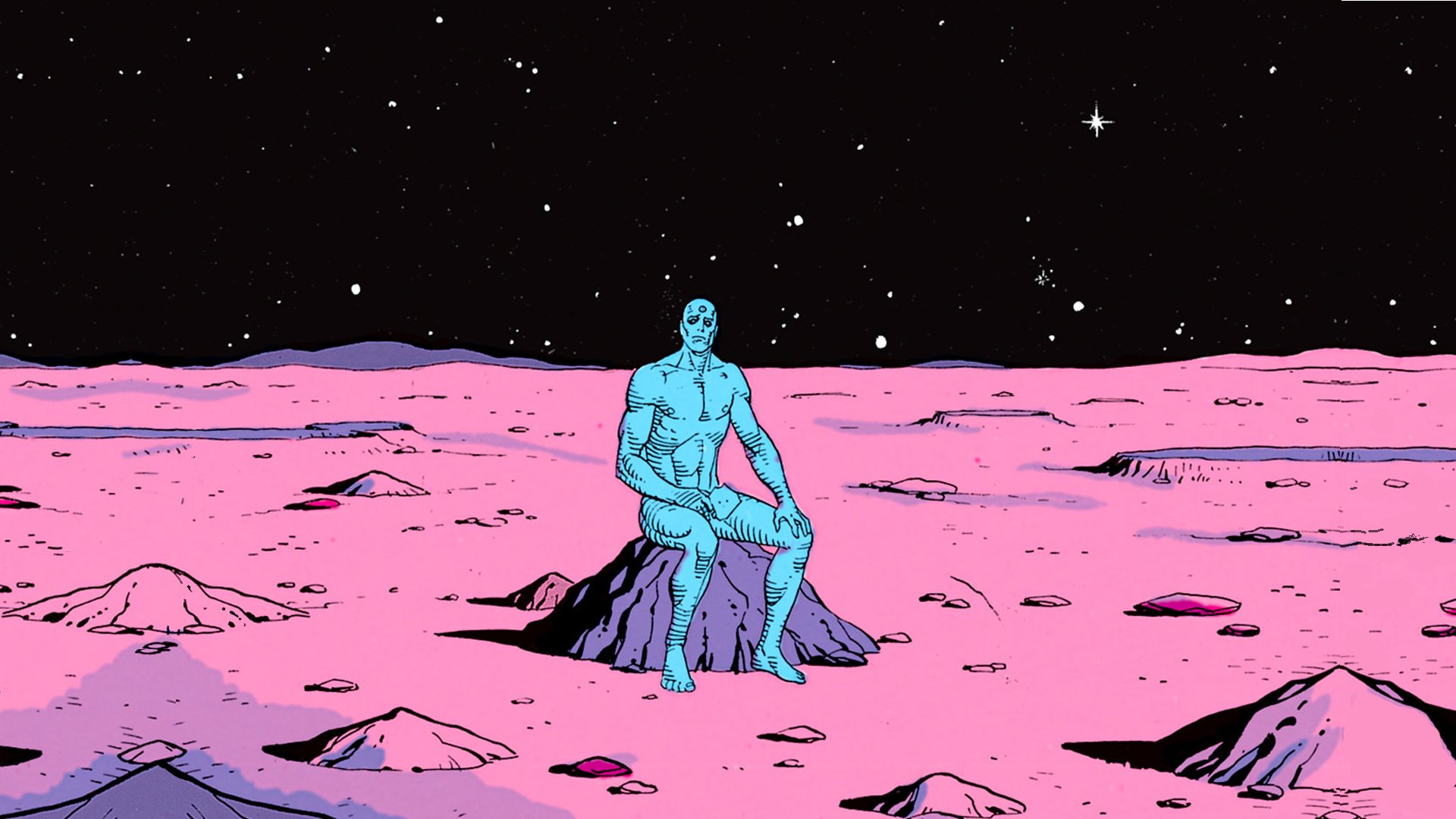

Dr Manhattan est l’un des personnage phare de Watchmen, un comics d’Alan Moore.

Embuscade, panthéon et bas peuple

S’ils s’avèrent dangereux pour l’humanité qui les côtoie, ils ont au moins le mérite d’être potentiellement, pour les lectrices et les lecteurs, des repoussoirs vis-à-vis d’une violence qui donne à réfléchir. Enfin, ça c’est la théorie. En pratique, ce côté « repoussoir » semble se perdre régulièrement en cours de route – ou tomber dans une embuscade de suspens –, et la sauvagerie ou l’individualisme absolu faire davantage frissonner de plaisir une fanbase grandissante. Ce lissage est particulièrement flagrant dans les adaptations cinématographiques.

Avengers, réalisé par Joss Whedon (2012). © The Walt Disney Company France

L’action et la résolution immédiates des problèmes font régulièrement recette dès lors que les méchants se montrent suffisamment horribles et iniques, ou que l’ensemble est offert dans un bel emballage de fun (Deadpool en étant certainement l’exemple le plus récent). Toute solution à une problématique devient plus facile, plus évidente, plus satisfaisante, plus « tarantinesque ». Les situations sonnent plus « vrai », les scénarios s’embarrassent moins de tabous, parfois à tort. Tout et n’importe quoi, plutôt que ce parfait Superman, Bisounours de son état… Et précisément, c’est en ce « n’importe quoi » que le bât blesse.

Mais avant d’en venir aux univers cinématographiques et à leurs merveilleux dérapages, une distinction importante s’impose. Historiquement, DC s’est beaucoup défini à travers son trio principal de personnages. Faisant tous trois partie de la production Warner Bros Batman v Superman (2016), la divinité solaire et christique Superman, le démon justicier richissime Batman et la déesse amazone Wonder Woman sont supposément les icônes, les modèles absolus des débuts. Par héritage ou naissance, ce sont des exceptions qui arpentent des villes chimériques, une sorte de 1 % tout puissant d’une société fantasmée à partir de la nôtre. Cette distance et cette quasi-perfection ont collé à ce trio une réputation de naïveté, d’irréalisme, voire d’ennui, dont il se défait difficilement.

Batman v Superman : L’Aube de la justice, réalisé par Zack Snyder (2016). © Warner Bros. France

Marvel s’est démarqué de DC en plaçant ses super-héros dans des villes réelles, le plus souvent New York, et en leur attribuant des capacités par le biais d’accidents ou de mutations, bref, en les ancrant dans une réalité plus concrète. Spiderman et sa tante pourraient habiter à côté de chez toi, les Quatre Fantastiques vivre dans le centre de ta ville, et les X-Men parcourir les rues nonchalamment, par dizaines, sous tes yeux ébahis. Puisqu’ils évoluent sur nos trottoirs, ces personnages sont plus crédibles, mais aussi plus fragiles, faillibles, imparfaits, et flirtent parfois avec l’antihéroïsme. DC établit un panthéon, une aristocratie devant satisfaire à plus d’exigences (et plus distante du commun des mortel-le-s), quand Marvel esquisse des quidams, des héro-ïne-s du quotidien pouvant fauter – toi, moi, nous tou-te-s.

Des super-héros qui nous ressemblent (ou presque)

En revanche, les comics ont en partie comblé ce fossé entre panthéon, héros inaccessible, et réalité, notamment via d’innombrables personnages culturellement marqués et des Terres alternatives, mais cette nuance persiste tout de même et est constitutive des deux firmes, comme de leur univers. Loin d’être anecdotique, celle-ci fait une grande différence lorsque l’on balance tous les soucis de ces super-figures sur grand écran.

De concert avec les réalisateurs, et travaillant un matériau familier, le MCU dépeint des héro-ïne-s aux identités et relations humaines marquées, à l’épaisseur palpable. Loin d’être exempts de défauts, ces films prennent néanmoins leur temps et donnent les détails nécessaires pour faire parler l’humanité de leurs personnages, comme celle de la foule d’anonymes face à l’écran.

Thor aussi aime bien les réseaux sociaux.

Humain-e-s et super-héros vivent ensemble, expriment leurs sentiments, et cette question du « vivre ensemble » s’avère centrale. Les autres problématiques – du préjugé systémique envers celles et ceux qui sont différent-e-s aux personnalités particulières de Steve Rogers, Tony Stark ou encore Bruce Banner – ne font que s’y greffer. À titre d’exemple, on peut évoquer Spiderman 2, et notamment cette scène dans laquelle le super-héros stoppe un train, son humanité transpirant alors par tous les pores. Chez DC, comme nous l’avons expliqué, l’approche est… différente.

Image de une : Justice League (Earth-22) © 1938-2017 DC Comics, Inc.