Début des années 1970, en pleine Guerre froide. Les États-Unis et l’URSS tentent de propager leur idéologie dans certains pays de l’Asie du Sud-Est ou de la corne de l’Afrique. Une bataille qui se déroule également au-delà de la stratosphère et sur les pellicules de cinéma. Dans ce contexte, sort en 1972 Solaris, d’Andreï Tarkovski, un voyage métaphysique encore troublant de nos jours.

En 1968, la Metro-Goldwyn-Mayer présente le chef d’œuvre de Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’espace. Ce film américain ne laisse personne indifférent. Les enjeux politiques de la Guerre froide ne se limitent pas aux jeux de pouvoir, ils s’étendent jusqu’à l’art. La société de production soviétique Mosfilm tient donc à répliquer avec un autre long-métrage de science-fiction et en appelle à Andreï Tarkovski. Si celui-ci est sans conteste l’un des cinéastes les plus talentueux de l’époque, il est également le plus insoumis au bloc de l’Est. Une erreur de tactique donc, puisqu’il ne livrera pas l’objet attendu, mais la dissertation filmique d’un voyage intérieur, d’un questionnement métaphysique, sans la portée politique escomptée.

Un road trip métaphysique

Solaris est une planète mystérieuse constituée d’un océan, d’un infini sans ligne d’horizon. Des scientifiques sont installé-e-s dans une station spatiale du même nom pour étudier cette étrangeté. Mais l’équipage à bord de cette station d’observation a été décimé, et il ne reste plus que trois individus dont la raison semble s’être évaporée dans les vagues de Solaris. Kris, un éminent psychologue, est alors envoyé sur la station pour essayer de reprendre contact avec ces âmes perdues.

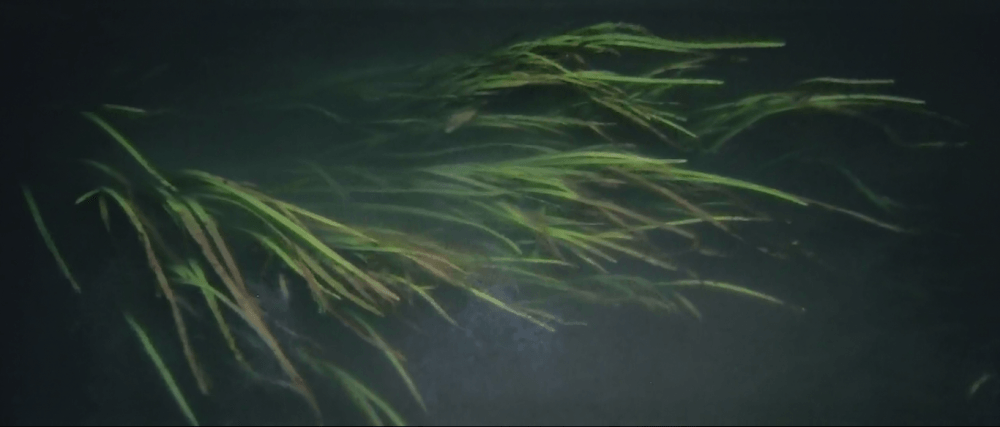

Tarkovski commence par filmer son héros dans un cadre bucolique, où des feuilles de roseaux se noient dans l’eau. Les éléments abondent. Il expose la vie. On retrouve la beauté de la photographie tarkovskienne, unique, lente et puissante. Puis, Kris laisse la nature derrière lui, prend sa voiture, et s’aventure dans un environnement urbain oppressant fait d’une succession de tunnels, de lumières artificielles. C’est la métaphore de sa route vers un nouvel univers, celui de la station, mais aussi peut-être celle d’un cheminement intime et abstrait.

Solaris, réalisé par Andreï Tarkovski, 1972. © Potemkine Films

Le film est à la fois beau et vertigineux, laissant spectatrices et spectateurs avec l’envie que ce road trip périphérique ne finisse jamais, que la ville tentaculaire permette des tunnels toujours plus longs. Là est le génie de Tarkovski : exposer l’esthétique jusqu’à la rendre vivante, métamorphoser des mouvements monotones en engrenages hypnotiques.

Une énigme opaque et frustrante

L’arrivée sur Solaris n’a rien de spectaculaire. Il semble que le cinéaste ait voulu rendre abordable l’inconnu, après l’épopée initiatique et conceptuelle de la ville. La station est circulaire, constituée d’un seul couloir qui paraît tourner sur lui-même, comme pour montrer qu’il n’y a aucune issue (ou aucun ailleurs). Du hublot, l’on peut observer la planète mystérieuse, qui est dans sa constitution bien plus qu’une étendue d’eau : c’est une substance pensante qui agit diaboliquement sur la conscience de Kris.

Solaris, réalisé par Andreï Tarkovski, 1972. © Potemkine Films

Celui-ci transpose dans Solaris son désir de revoir sa femme décédée, laquelle se matérialise sous la forme d’un double. Même tête, même corps, mais regard différent. Cet avatar meurt, puis ressuscite, puis meurt à nouveau. C’est un cycle interminable et infini, où naissance et mort perdent leur sens premier.

Tarkovski nous invite dans l’intimité d’un couple qui ne s’aime pas avec la même intensité. Il passe de préoccupations universelles à celles plus individuelles de ses protagonistes. Le cinéaste essaie-t-il de nous faire appréhender l’humanité et l’universalité à travers deux individu-e-s ? Oui, peut-être… mais rien n’est moins sûr. Chaque image est soumise à une interprétation personnelle, jusqu’à fatiguer les spectatrices et spectateurs, qui désespèrent de pouvoir trouver un repère dans cette œuvre en permanence énigmatique.

Une overdose de liberté

Malgré l’intelligence filmique et le sublime des images, le réalisateur nous perd donc au fil du temps. Là où son Stalker (1979) nous emportait irrésistiblement vers un inconnu qui finissait par nous inviter, nous laisser les clés pour comprendre et nous immerger, Solaris éteint les lumières. Il fait de nous des créatures errantes.

Solaris, réalisé par Andreï Tarkovski, 1972. © Potemkine Films

La substance océanique omniprésente semble être le subconscient de l’humanité, perturbé par des écumes de désirs et de regrets. Mais l’opacité de l’océan se retrouve dans celle de l’interprétation, créant un décalage quasi burlesque. A-t-on le droit de rire devant une œuvre tarkovskienne ? Car rien dans l’univers du cinéaste ne nous fait dire ouvertement qu’il peut manier le second degré. Est-ce donc là qu’il nous mène, jusqu’à l’interprétation libre et totale de son long-métrage ? Devons-nous, pour appréhender et apprécier son travail faire fi d’une quelconque logique ?

Le film se clôt sur Kris de retour dans l’environnement bucolique des débuts. La caméra recule, recule, recule : la maison de campagne du héros se trouve sur une île, elle-même dans… la substance océanique ! Il fallait s’y attendre. À l’instar du reste de Solaris, Tarkovski nous laisse immergé-e-s de symboles sans nous offrir de lectures toutes faites. On en viendrait à atteindre une sorte de nausée existentielle, qui ne pourrait passer qu’à la suite de longues méditations.

Une histoire sans fin

Solaris est un film énigmatique. Malgré son ouverture quelque peu trompeuse, le long-métrage nous abandonne rapidement, laissant l’histoire se dérouler presque indépendamment d’une certaine volonté humaine. Comme un récit qui aurait fait le choix de ne jamais se terminer, de continuer après le générique, loin de nos yeux scrutateurs.

Solaris, réalisé par Andreï Tarkovski, 1972. © Potemkine Films

Après trois heures de cette série de scènes belles et lentes, Solaris se clôt sur une impression étrange d’incompréhension, d’évidente beauté et de bizarrerie mélancolique. De notre frustration née l’impensable : l’envie de revoir encore et encore cette œuvre hors du temps et de l’espace, laquelle a finalement conquis la stratosphère sans avoir l’air d’y toucher.