En ce moment, la SF a la cote. Mais au-delà de ce constat, le genre dans sa forme actuelle n’aurait-il pas quelques lacunes ? La multiplication des films à gros budget n’est-elle pas le constat de failles dans le système ? En ne faisant que passer au cinéma une fois par décennie, on pourrait se réjouir d’autant de diversité. Mais en se penchant un peu plus sur le sujet, difficile d’ignorer l’odeur de pourri qui commence à flotter dans l’air.

Tout est parti d’un constat sur un seul film : Chappie. L’ultime rejeton d’une descente aux enfers de la créativité. D’un purgatoire prenant des airs de sixième cercle, de neuvième porte, ou de zone fantôme. Si cette affirmation peut paraître plutôt dramatique – un rien Divine comédie –, elle n’est en rien une exagération.

La preuve par l’exemple : Chappie

Quel peut bien être le problème de Chappie, la dernière production de Neill Blomkamp ? Premièrement, elle est à bien des égards mauvaise, plus que décevante pour tout dire. Mais là n’est même pas la question. Le film nous emmène en Afrique du Sud pour une dystopie aux allures de clip géant de Die Antwoord. Ce côté clipesque est critiquable, mais reste cependant « acceptable ». Il faut donc encore aller chercher plus loin.

Le souci réside, entre autres, dans le fait que l’on se retrouve confronté à un remake de RoboCop saupoudré d’un peu de transfert d’A.I. Intelligence artificielle. Un androïde à conscience humaine, exception d’une police robotique bête et méchante, affrontant un gros méchant bipède surarmé, le tout sur fond de business plan d’une multinationale ? Cela donne une impression de déjà vu, exception faite du design des robots Scouts et de l’absence de ce cher Murphy. Impression d’ailleurs un rien plus vivace avec le reboot récent de la franchise du policier en fer blanc, multipliant malencontreusement les points communs.

Chappie, réalisé par Neill Blomkamp, 2015. © Columbia Pictures

Bien sûr, un film moyen qui fait un peu trop de clins d’œil à un aîné, cela n’a rien de nouveau ou de dramatique. D’ailleurs, parce que Blomkamp a été salué pour District 9 – qui était selon certain-e-s la respiration, le renouveau que la science-fiction attendait tant –, cela est même largement pardonnable. Hormis que cet épiphénomène n’est que l’expression d’une tendance très dérangeante, qui commence à devenir handicapante et pourrait nuire au genre ou même à la culture dans son ensemble, et ce sur le long terme.

Alors d’aucuns diront que Chappie est un film tout à fait honorable, que si l’on considère l’état actuel de la science-fiction au cinéma, qui n’a jamais autant attiré de spectateurs-rices, il semblerait finalement que tout aille pour le mieux. Malheureusement, en réalité, le constat est tout autre : cette science-fiction sur grand écran souffre d’un mal étrange, mais actuel, le genre suffoque : encore plus que n’importe quel autre, il se meurt d’un manque d’auteurs-rices, ou plutôt d’un manque de grands projets originaux.

L’éléphant dans la pièce qu’il vaut mieux ignorer

La rengaine d’une overdose de préquelles, séquelles, reboots et remakes et autres adaptations ne constitue que l’innocente partie émergée de l’iceberg. La lame de fond de ce phénomène ne se révélant véritablement que par accumulation et recoupements.

Que nous est-il promis dans les mois ou années à venir ? La suite et fin des Hunger Games, franchise adaptée de livres « pour jeunes adultes » ; la suite des Maze Runners, que l’on connaît sous le nom du Labyrinthe, autre adaptation surfant sur la vague d’un Twilight déjà mort et enterré, plus que ringard ; la suite de la saga Divergente, autre franchise… N’y aurait-il pas comme une sorte de schéma incroyablement redondant ?

Divergente, réalisé par Neil Burger, 2014. © SND

Quoi d’autre ? La suite des origines de La Planète des singes – il faut leur donner cela : la franchise n’avait que six films avant la dernière trilogie des origines, et personne ne savait ce qu’il se passait avant le premier : pallier cela était indispensable. De même, impossible de se passer d’un nouveau Godzilla ou de sa probable suite. Pas plus qu’il n’est décemment envisageable de passer outre la nouvelle trilogie Star Wars – ceux-là vont toujours par boîte de trois. Ajoutons quelques Star Trek, un nouveau Jurassic Park – appelé Jurassic World, pour ne pas prêter à confusion – et éventuellement un petit Transformers, au cas où les spectateurs-rices manqueraient d’explosions (qui a oublié de parler d’un éventuel Fast & Furious 8 ?).

De l’autre côté du miroir : Hugh Jackman a teasé sa participation à un troisième Wolverine en stand alone. Les X-Men ne vont certainement pas s’en tenir à une demi-victoire non plus, et devront faire face à l’apocalypse. Les Avengers se préparent à dérouiller Ultron, quant aux Gardiens de la galaxie, ils sont bien trop fun et sympas pour ne pas revenir faire des battles de danse en sauvant l’univers grâce au pouvoir merveilleux de l’amitié. Enfin, pourquoi ne pas ressortir Les Quatre fantastiques de leur tombe cinématographique maintenant que les producteurs-rices savent ce qui plaît vraiment aux publics d’ailleurs ? Sans parler de Batman vs Superman et de la flopée de films prévus sur plusieurs décennies. Quoi ? Deux ou trois ans seulement ? Un peu de patience, ils commencent seulement avec les cross-overs.

TRUTH.

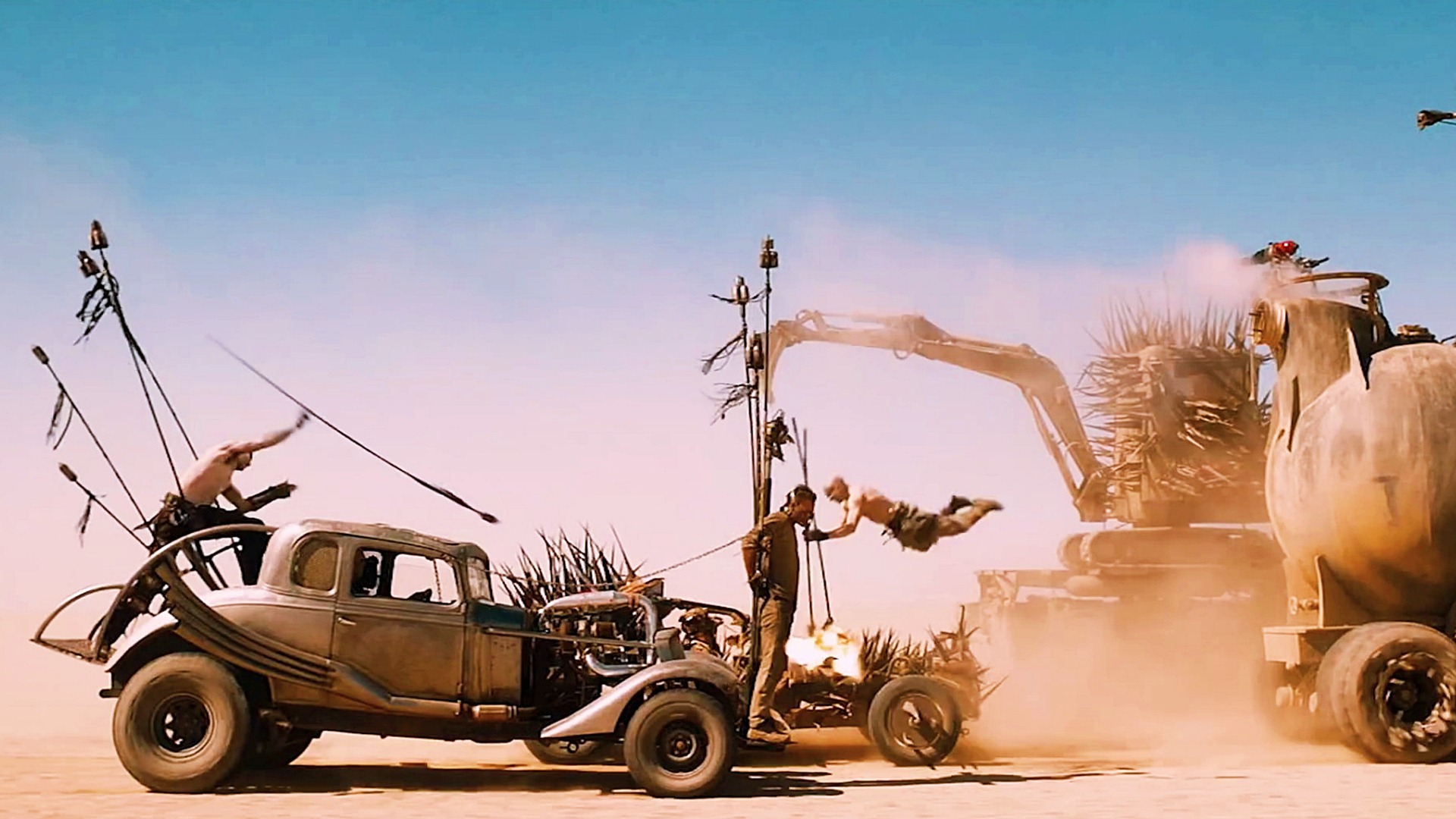

Finissons en apothéose avec un nouveau Mad Max, Avatar 2 & 3, Vingt mille lieues sous les mers, une adaptation de Neuromancer (enfin !), Terminator 5, Independance Day 2, Blade Runner 2, Pacific Rim 2 & 3, Tortues Ninja 2, Prometheus 2 & 3 et Alien 5 réalisé par… Neill Blomkamp ? La boucle est bouclée, retour à la case départ.

Calcul des risques et politique du hit

Techniquement, il est vrai que tout ce qui a été cité ci-dessus n’est pas forcément de la science-fiction, mais davantage du fantastique. Ce dernier englobant par ailleurs l’horreur, championne de ce type de fonctionnement par reprises et répétitions. Pour autant, il y aurait trop à dire si l’on considérait le fantastique dans son ensemble. Il faut également reconnaître que cette accumulation a surtout mis en évidence les films à gros budget, les blockbusters en puissance tablant sur des millions ou milliards d’entrées. Enfin, il est indispensable d’admettre que ces films sont attendus et aimés par un large public. Ils ne sont pas – tous – mauvais et délivrent régulièrement des pépites en matière de visuels, de personnages ou même de scénarios. La palme allant bien sûr aux équipes surexploitées d’effets spéciaux parce que, sur ce genre de projets plus qu’ailleurs, tout dépend d’eux.

« There, there. »

Une fois ces précisions faites, qu’en est-il de la prise de risque quant à ce genre de productions ? Des histoires rarement contées ? D’une franchise originale ? D’un peu moins d’action et de spectaculaire pour un peu plus de science-fiction qui pense et fait penser ? Ce qui était, soit dit en passant, son « job », originellement. Réfléchir sur l’humain et son futur s’invite encore dans quelques-unes des ces productions, mais l’action l’écrase majoritairement et tout cela reste plutôt léger. Que sont devenus les Robert Evans passionnés s’engueulant avec un certain Coppola encore inconnu, lui reprochant un film « à chier », le renvoyant à sa copie et menaçant de démissionner tous les quatre matins pour sauver un projet ?

Cotton Club, réalisé par Francis Ford Coppola, 1984. Le film qui mena le réalisateur devant les tribunaux aux côtés de Robert Evans. © Orion Pictures Corporation

Certes la crise est passée par là et nous ne sommes plus dans l’âge d’or de quoi que ce soit au cinéma. Mais ne demeure-t-il pas une frilosité à tenter l’aventure ? Pourtant, lorsqu’une major se lance, les risques sont minimes : si le projet fonctionne, il sera salué comme l’une des rares innovations apportant du renouveau (District 9, Monsters) ; dans le cas d’un échec très douloureux, un épais matelas de valeurs sûres est là pour amortir la chute, l’accompagnant du doux son d’un « vous voyez que ce n’est pas ce que le public veut, le public a toujours raison », justifiant la mise en chantier d’autres projets assurés d’être rentables.

Non, le public n’a pas toujours raison

En pratique, dans un cercle vicieux où il est difficile de déterminer où les stratégies de communication s’arrêtent et où les réels goûts des publics commencent, les responsabilités sont partagées. Dans un affrontement de millions de David contre quelques Goliaths, les deux parties en présence mettent la main au portefeuille en toute inconscience de cause. Lorsque l’on voit ces tonnes de suites et reboots livrés par camions entiers, c’est une offre intéressée – et peut-être trop gourmande – des industries. Mais c’est également la réponse à une demande. Cherchant fréquemment le profit d’abord, les entreprises sont loin d’être idiotes et misent sur ce que les gens sont prêts à payer pour voir. Il s’avère qu’en ce moment c’est cette partie émergée d’iceberg, cet homme de paille habillé de nostalgie pop culturelle.

Aucun doute, les films originaux et innovants existent bel et bien. Le propos ne consistant pas à dire que la fin est proche. Malgré des budgets ou un marketing incroyablement mince, ces films-là sortent régulièrement de l’ombre des garages et de la montagne de courts-métrages aussi enthousiastes que largement méconnus. Le milieu est incroyablement fertile et l’époque favorable à l’anticipation. Mais cette fertilité n’est tout simplement pas mise en avant et manque son rendez-vous avec les masses.

Jupiter Ascending, réalisé par Lana et Lilly Wachowski, 2015. © Warner Bros. France

Snowpiercer, Chronicle, Moon, Cloud Atlas, District 9, Monsters, Elysium, Jupiter Ascending, Looper, Edge of Tomorrow, Gravity, Pacific Rim, Oblivion, The Zero Theorem, Under the Skin, I Origins sont autant de concepts inédits et quelques-uns des poids lourds de ce circuit plus vivace. Certains restent des adaptations, comme Snowpiercer ou Cloud Atlas, mais dans le même temps réussissent à générer un surplus d’âme. Il arrive même parfois que le matériau d’origine importe peu au regard de la maîtrise du réalisateur ou de la réalisatrice, de ce twist ou cette profondeur si bien trouvés, de ce (cette) spin(e) prêtant à l’ensemble une carrure ou un angle différents. Tous ne sont pas des chefs-d’œuvre non plus, loin de là. Mais ils ont le mérite d’apporter un effort supplémentaire sur le fond, un travail plus poussé.

Originalité n’est pas forcément synonyme de qualité. Tout comme « suite » ou « reprise » ne peut être l’équivalent d’une poétique « bouse commerciale ». Il y a du bon à trouver dans quasiment toute œuvre (sauf dans Dragon Ball Evolution). Mais le problème réside en la répétition infinie des mêmes histoires avec quasiment les mêmes ressorts. Le danger de cette stagnation des idées constitue le fongus pourrissant alimentant la préférence donnée à ce qui réconforte et rassure. Si des films comme Jupiter Ascending récoltent « peu » d’entrées, il y existe une raison : ils frôlent souvent la limite du risible. Malheureusement, le fait que tous ces films réussissent moyennement ou pitoyablement envoie un signal fort aux majors : ce n’est pas une voie à privilégier.

De la science-fiction à la science-réalité

Alors comment le navire de la SF est-il mené depuis quelque temps ? Il s’avère que la science-reality en est plus ou moins venue à se retrouver capitaine à la barre. Avec les évolutions technologiques et une époque qui reprend goût à regarder vers les étoiles, tout paraît presque à portée de main. On oscille entre hard SF et space opera, avec des terres alternatives, des voyages vers de nouvelles frontières, loin d’être inatteignables, qui deviennent notre prochaine destination de vacances. L’avenir paraît plus tangible. Après tout, il est prévu d’aller sur Mars ou Jupiter, de lancer des vols commerciaux pour la Lune, de construire un vaisseau spatial supraluminique, de téléporter de l’information, de construire des IAs et d’enfin maîtriser la fusion de l’atome. Un cinéma de science-reality occupe donc par touches – toujours plus nombreuses – le devant de la scène. Et ce cinéma pense et décrit demain, plus le prochain millénaire. En un sens, ce phénomène est incroyablement positif. Il amène à se sentir concerné-e, fait avancer certains questionnements, interroge notre rapport à l’inconnu, à la différence, aux modifications drastiques. Mais ces mécaniques faisant ciller notre point de vue ont aussi un défaut majeur. Proposant d’examiner des problèmes, inégalités et iniquités à une distance un peu moins confortable et un peu plus dérangeante, l’effet pervers peut être de ne pas s’affranchir du connu, de raconter la science sans inventer la fiction, ou si peu.

De l’eau sur Mars ? Say hello to space zombies! (The Last Days on Mars, réalisé par Ruairí Robinson, 2013. © Focus Features)

Les reproches fusent déjà sur des productions qui ne se plient pas au scientifiquement correct. D’œuvres presque sans limites, les réalisateurs-rices en viennent à vouloir éviter le faux pas, à se surveiller (l’aspect positif est qu’ils et elles rendent des comptes à l’exactitude scientifique et à un public renseigné, qui exige du crédible). Mais une vérité demeure : il ne s’agit pas de documentaires ou de films réalistes. Comme le disait un certain Arthur C. Clarke : « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Conséquemment, si la réalité rattrape la fiction, ne faut-il pas penser un peu plus loin ? Éviter de reprendre des projets vieux de trente ans et parler de magie ? Le cinéma aurait-il pour seul destin de rester dans son coin à murmurer poliment : « Je voulais rester crédible, désolé » ?

Flirter avec les limites a toujours été l’essence de la science-fiction. Les dépasser de belle manière est son ultime accomplissement. L’attacher au sol, la conjuguer au présent pour un média aussi puissant et populaire que le cinéma, c’est aussi une part de ces risques qui ne sont pas/plus pris. La science elle-même pâtit de ce qui est considéré comme des champs de recherches « acceptables » et d’autres qui « ne le sont pas ». Aux scientifiques de se battre pour étudier ce qui semble impossible. Aux publics également de plébisciter celles et ceux qui osent montrer cet impossible. À chacun-e de récompenser l’audace, de taper dans le dos des braves et de les récompenser d’un bel effort, même si leur film est le pire jamais tourné.

Cloud Atlas, réalisé par Lana et Lilly Wachowski, 2012. © Focus Features

Une culture à l’allure de zombie

Quoi que l’on en dise, l’époque est enivrante. Chacun-e peut produire un film avec des effets spéciaux impressionnants pour peu qu’elle ou il possède un monstre de calcul binaire. L’accès à ce qu’auparavant seul un studio professionnel pouvait réaliser ouvre des possibilités quasi infinies. Dans le même temps, toute une industrie se doit de garder une longueur d’avance, de chasser la bonne idée plutôt que la bonne apparence. Mais il y a de nouveau un revers à cette médaille. Le spectaculaire facile à réaliser suffit à en contenter beaucoup. Du coup, pourquoi se donner la peine de travailler le fond si la forme peut suffire à faire rentrer de l’argent ? Tou-te-s ne penseront pas ainsi, mais on ne peut ignorer que beaucoup de choix en ont résulté et en résulteront. Prolonger ou reprendre des franchises peut ainsi consister en une aubaine incroyable et excitante, ou en un ravalement de façade technologique laissant un tout petit coin à l’innovation.

Mad Max : Fury Road, réalisé par George Miller. 2015. © Warner Bros.

Le bouillon de culture qu’est le cinéma indépendant et amateur ne trouve, de son côté, que peu d’échappatoires. Il est mis sous microscope par un Hollywood qui veille à ce que ses propres équipes ne soient pas prises de vitesse. Parfois, on lui laisse sa chance. D’autres fois, on lui aspire sa substantielle moelle avant de livrer ses os creux au vide intersidéral. Kurt Andersen, journaliste, auteur et présentateur radio, avance une théorie à ce sujet. Il argumente que le XXIe siècle – contrairement aux époques passées où les tendances changeaient tous les vingt ans – en est venu à stagner. La culture, tout particulièrement, s’est vue colonisée par un capitalisme n’aimant pas l’inconnu, ce capitalisme verrouillant peu à peu toutes les issues en dehors du profit à court terme.

Certain-e-s sont bien plus optimistes. Cependant, à regarder alentour, les horizons nouveaux sont clairsemés et leurs rangs vont s’amincissant. Combien d’œuvres à venir ne font – comme un Chappie prétendument original – que camoufler un autre scénario, une mécanique manichéenne déjà clichée, des approches rebattues ou toute une panoplie de détails surannés ? Combien de budgets – qui ont leurs limites – iront dans des superproductions laissant exsangue le reste ? Sommes-nous en train de nous enfoncer dans ce marécage aux eaux se figeant lentement ? Qui plus est de notre plein gré ?

« La seule façon de découvrir les limites du possible, c’est de s’aventurer un peu au-delà, dans l’impossible. » – Arthur C.Clarke

Pour autant, cette contamination n’a rien d’inéluctable. Il n’est pas encore temps de brandir les signes biohazard et d’enfiler des combinaisons hazmat pour aller dissoudre des séquelles dans des bidons de trempette aux alentours de Salem. Cela dit, le rétablissement d’un meilleur équilibre réside uniquement dans les demandes et portefeuilles de chacun-e. Alors quitte à manquer quelques reboots sur grand écran, tout cela finira éventuellement, et avec l’aide des choix d’un public éclairé, par muter en quelque chose d’incroyable. De préférence, quelque chose ne crachant pas d’acide par tous ses pores ni ne tuant la race humaine par ondes radio.