En 1973 sortait un film étrange et unique, La Planète sauvage, de René Laloux. Un voyage animé totalement psyché qui a reçu le prix spécial du jury à Cannes l’année de sa sortie. Plus de quarante ans après, que reste-t-il de cette expérimentation cinématographique et de cette prouesse de l’animation ? Outre son incroyable esthétique et sa richesse visuelle, il semblerait que, quelque part entre les aliens bleutés et les Homo sapiens dénudés de la planète Ygam, se soit cachée une fable écologiste aux thématiques très actuelles.

En regardant La Planète sauvage, on peut sentir toutes sortes d’influences se mélanger pour offrir ce que l’on pourrait facilement appeler une « orgie expérimentale ». Sorti en 1973, ce film d’animation – l’un des premiers destinés aux adultes – reste encore aujourd’hui un ovni du cinéma. L’histoire, adaptée du roman Oms en série de Stefan Wul, donne aux spectatrices et spectateurs un sentiment d’étrangeté, une émotion amère et douce à la fois. Il est assez compliqué d’imputer au long-métrage des prétentions militantes. Ce dernier est avant tout un récit classique de science-fiction, à la dynamique relativement simple, avec un discours dichotomique prégnant. Il serait néanmoins naïf de s’arrêter à l’esthétique irréelle de La Planète sauvage. Rythmée par une musique jazz et progressive – composée par Alain Goraguer –, cette expérience intemporelle nous immerge complètement (voire nous submerge).

La Planète sauvage s’ouvre sur une scène de fuite. Une femme court, son bébé dans les bras, plaqué contre son torse à demi-nu. Nous ne savons pas pourquoi, mais la bande-son nous indique que la situation est dramatique, ou sur le point de le devenir. Une énorme main bleue apparaît alors, attrape la mère et joue avec elle, jusqu’à la tuer par inadvertance, laissant son enfant orphelin. Voici la planète Ygam. Y vivent les Draags, créatures humanoïdes géantes et bleues qui passent l’essentiel de leur temps à méditer, et les Oms, des humains servant d’animaux de compagnie aux premiers. Ceux que l’on prend pour des divinités de prime abord ne sont donc qu’une vision allégorique de nos sociétés.

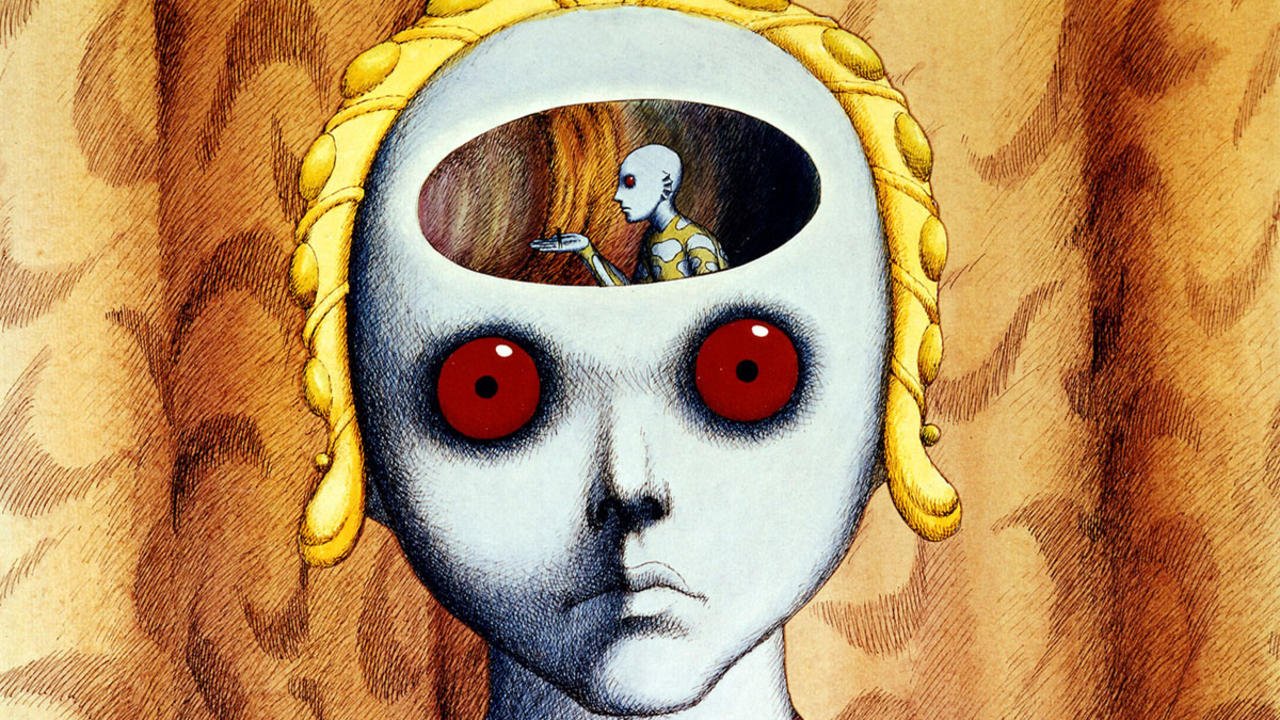

La Planète sauvage, réalisé par René Laloux, 1973.

Tiwa (doublée par Jennifer Drake), la jeune Draag qui récupère le nourrisson, se prend finalement d’affection pour lui. Elle l’adopte, lui met un collier lui permettant de le contrôler et le nomme Terr (Éric Baugin). Plus jouet qu’humain, il évolue dans une maison de poupées et grandit ainsi parmi les êtres méditatifs. Tiwa lui apprend des tours et, à l’occasion, l’oblige à se battre avec d’autres hommes dressés. Elle partage aussi régulièrement avec lui les connaissances des Draags par le biais d’un casque. Devenu adolescent, Terr, babiole de luxe à la disposition de sa maîtresse, parvient à s’émanciper et décide de s’enfuir avec cet outil. Mais les Oms qui s’échappent vivent à l’état sauvage et se regroupent en sociétés primitives. Lorsque le jeune homme réussit à se sauver, il rejoint l’une de ces tribus et lui permet d’accéder à la culture draag. L’instruction se fait alors synonyme de rébellion.

La Planète sauvage, réalisé par René Laloux, 1973.

La Planète sauvage n’est pas explicatif. Il y a peu de dialogue, tout passe par la musique, l’image et la suggestion. À eux seuls, les dessins de Roland Topor – dont l’esthétique est proche de l’univers de Rick and Morty, de la série Monty Python’s Flying Circus, du Dune d’Alejandro Jodorowsky ou encore des œuvres surréalistes d’Armand Simon – parviennent à créer une ambiance singulière qui, encore aujourd’hui, laisse sans voix. Lorsque l’on sait que Topor est l’homme derrière le roman Le Locataire chimérique, mais également l’un des instigateurs du mouvement Panique, l’atmosphère onirique et cauchemardesque de ce film d’animation devient tout à coup évidente. Son dessin, animé par une équipe d’animateurs à Prague, flagelle le regard et questionne les sens.

Lorsque l’on parle de surréalisme, certains noms viennent immédiatement à l’esprit : André Breton, Salvador Dalí, Louis Aragon ou Paul Éluard, ils sont tous incrustés dans nos cerveaux tel un vieux générique publicitaire pour une marque de chewing-gum. Mais ce que l’on oublie souvent de préciser, c’est la manière dont cette pensée, née à l’entre-deux-guerres en France, a réussi à s’étendre dans d’autres contrées, et en particulier en Tchécoslovaquie.

Esthétiquement, l’art tchèque surréaliste fait figure d’aboutissement suprême du mouvement. Les œuvres de l’époque étaient une sorte de création automatique, où l’imagination ne semblait plus prisonnière des limites imposées par la société.

La Planète sauvage, réalisé par René Laloux, 1973.

Avec notre perception actuelle, il est intéressant de voir dans quelle mesure le traitement des Oms par les Draags fait écho à celui des animaux par les humains dans notre société. En s’identifiant aux Oms qui tentent de survivre à leurs oppresseuses et oppresseurs, on ne peut s’empêcher de ressentir la cruauté involontaire des Draags. Ces créatures supposées supérieures, adeptes de la méditation transcendantale et ayant accès à une sorte de conscience absolue sont dépossédées d’une chose essentielle : l’empathie. Elles n’ont aucun remord à exterminer les tribus d’Oms quand celles-ci se montrent trop invasives ou menaçantes. Mais ce manque d’empathie leur coûte cher, puisqu’à la fin, grâce au savoir qu’ils ont accumulé, les humains menacent la paix toute relative du peuple draag et obtiennent la possibilité de cohabiter avec eux.

Le surréalisme voulait « changer le monde » et « transformer la vie ». Il est ainsi captivant de constater qu’un film des années 1970 a un sous-texte aussi progressif, qui résonne avec le discours antispéciste. De la même façon que nous utilisons les animaux pour notre consommation et notre divertissement, les Draags utilisent les Oms pour leur plaisir. Ils ne font jamais cas de la possible intelligence de l’espèce qu’ils exploitent ou la sous-estime par pure ignorance. C’est en déconstruisant notre rapport à la nature que nous pourrons avancer. Alors que nous faisons entièrement partie de cette dernière, nous avons établi une logique et un système de pensée faussés à force de se placer – à la manière de divinités – au-dessus d’elle :

L’homme, dans son arrogance, se croit une grande œuvre digne de l’intervention d’un dieu. Il est plus humble, et je pense plus vrai, de le considérer comme créé à partir des animaux 1, écrivait Charles Darwin en 1838.

Ignorer notre lien direct avec les animaux nous destine-t-il au même avenir que les Draags ? Payerons-nous notre incroyable arrogance, celle-là même que nous prêtait Darwin au XIXe siècle ?

La Planète sauvage, réalisé par René Laloux, 1973.

Stefan Wul, l’auteur du roman adapté, était obsédé par des thèmes que la science-fiction affectionne tout particulièrement : la colonisation, le retour à la primitivité, l’émancipation par la connaissance, les conséquences écologiques du mode de vie humain et de la technologie, ainsi que le déclin des civilisations. Pour Jean-Marc Gouanvic2, les récits de l’écrivain reposent sur une « thématique darwinienne classique de la lutte entre espèces, même si la structure conflictuelle en est l’élément moteur ». Les espèces s’y affrontent et tentent de vivre ensemble.

Dans cette société où le bonheur n’existe plus et où la contemplation se fait règle unique, il semble que le plus important fasse défaut. La dualité somme toute naïve qui oppose Draags et Oms – intellectuels contre primitifs – n’est qu’une façade. Le film, aussi avare de mots soit-il, suggère qu’une cohabitation paisible se trouve dans l’équilibre et le respect des cultures de chacun-e. Un respect possible uniquement s’il y a compréhension de celui ou celle qui nous fait face. « Comprendre, c’est pardonner », écrivait Madame de Staël dans Corinne ou l’Italie (1807). Ou du moins, c’est un premier pas vers le progrès.

La dystopie a toujours été un moyen habile de sensibiliser à des problématiques bien réelles. La création issue des esprits féconds de Wul, Laloux et Topor nous donne encore à penser. Au milieu des paysages chimériques de La Planète sauvage, de sa faune et de sa flore tout en rondeur, volutes et couleurs vives, les personnages questionnent notre rapport à l’autre, qu’il ou elle nous ressemble ou non. Malgré le fait qu’elle maltraite son Om, Tiwa remet en question ce que ses parents lui présentent comme normal. Elle est réticente à l’idée d’activer le collier de Terr pour le ramener à la maison, et se farde dans l’optique de reproduire les cils de son « animal de compagnie ». Si le film est bien trop court pour explorer en profondeur ce jeu de miroirs et cette tentative de comprendre l’autre, il l’évoque suffisamment pour offrir à toutes et à tous le loisir de réfléchir à l’après. Regarder une œuvre, c’est voir au-delà de ses apparences. C’est tenter d’appréhender le monde qui l’a vu naître.

1 Cité par James Rachels dans l’article Darwin, espèce et éthique.

2 La Science-fiction française au XXe siècle (1900-1968), Jean-Marc Gouanvic, 1994.