L’équipe de Deuxième Page t’a sélectionné 10 films pour bien finir ton été. La fièvre des listes s’est emparée de nous.

L’été est presque terminé. Partout autour, ça sent la rentrée… Les émissions télé qui ne nous avaient pas manqué reprennent, les politiques se lancent de bon cœur dans la mascarade à venir, les journalistes reviennent peu à peu dans les rédactions pour nous rappeler que la vie, elle, ne prend jamais réellement de vacances. Chez Deuxième Page aussi, on a fait nos cartables. Dedans : de nouveaux projets qu’il nous tarde de t’annoncer officiellement, l’odeur de la peinture fraîche qui embaume les bureaux de nos boulots diurnes, les tableaux des plannings et des to-do lists qui n’en finissent pas de se remplir et de s’allonger.

Malgré cela, on s’est dit que profiter des derniers moments de l’été en regardant de bons films en fin de journée ne serait pas si mal. Après nos recommandations de séries publiées précédemment, on te propose 10 longs-métrages de qualité qui ont marqué les divers membres de notre équipe. En toute honnêteté intellectuelle, mais surtout, en toute subjectivité.

Obvious Child, Gillian Robespierre (2014)

Bagdad Café, Percy Adlon (1988)

Tomboy, Céline Sciamma (2011)

Le Septième Sceau, Ingmar Bergman (1957)

Wadjda, Haifaa al-Mansour (2013)

La Terre et l’Ombre, César Acevedo (2016)

Salaam Bombay !, Mira Nair (1988)

Danse avec les loups, Kevin Costner (1990)

Fish Tank, Andrea Arnold (2009)

10 Cloverfield Lane, Dan Trachtenberg (2016)

Obvious Child, Gillian Robespierre (2014)

par Annabelle Gasquez

Obvious Child, réalisé par Gillian Robespierre (2014). © Paradis Films

La Terre s’autodétruirait-elle si les comédies romantiques faisaient preuve d’un peu de réalisme ? Armageddon aurait-il eu lieu si l’héroïne d’En cloque, mode d’emploi (2007) avait eu un tout autre destin ? Donna est une comédienne qui aime exorciser ses démons en faisant du stand-up. Le regard cynique et cruel qui alimente ses sketchs s’applique aussi à son existence. Après un coup d’un soir avec un garçon prénommé Max, elle apprend qu’elle est enceinte et constate qu’elle a joué « à la roulette russe avec son vagin ». Le film se veut d’une honnêteté crue, inhabituelle pour un long-métrage qui devrait nous proposer l’éternelle rengaine d’une histoire d’amour inattendue (mais pas tant que ça), une grossesse non désirée (mais gardée, car que peut bien changer un enfant dans la vie d’une femme qui n’a pas encore 30 ans), le tout conclu par une morale à faire vomir (en rythme) l’ensemble des personnages de Love Actually (2003). Pour Donna, le choix est tout trouvé : elle se rend au planning familial et prend un rendez-vous pour avorter. Ce sera le 14 février. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, et non sans un certain talent, Obvious Child s’inscrit dans la tradition des meilleurs films « Boy Meets Girl ». Car oui, on peut parler avortement, dénoncer le système défaillant de sécurité sociale aux États-Unis et faire une romcom très tendre. Il faut donc s’y résoudre, l’Apocalypse attendra.

⇑

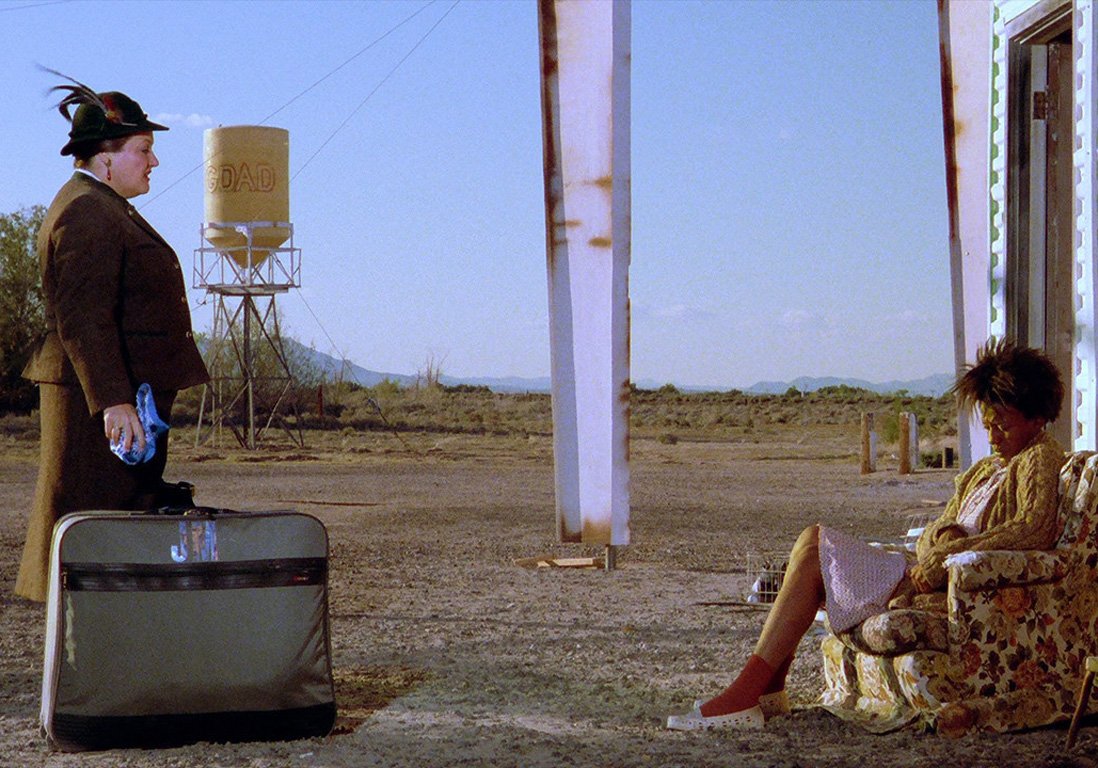

Bagdad Café, Percy Adlon (1988)

par Louise Pluyaud

Bagdad Café, réalisé par Percy Adlon (1988). © MK2 Diffusion

Mon père m’avait dit qu’il s’agissait d’un film culte. Je connaissais la musique, entêtante et langoureuse, Calling You de Jevetta Steele, mais pas son histoire. La mélodie a d’ailleurs marqué la mémoire collective, sur plusieurs générations. Le réalisateur allemand Percy Adlon n’a connu qu’un seul grand succès et a eu son heure de gloire en 1989, quand il a reçu le César du meilleur film étranger. Mais de quoi parle donc Bagdad Café ? Ou plutôt de quoi ne parle-t-il pas ? Des hommes. Même s’ils sont présents — routiers, serveurs ou juste paumés —, c’est bien les deux personnages féminins qui crèvent l’écran. Il y a d’abord Jasmin, une Bavaroise chic au physique aussi charnu que les nanas de Niki de Saint Phalle, et puis Brenda, une femme noire, tapageuse et insatisfaite, qui est la propriétaire du motel Bagdad Café. Un lieu miteux au milieu du désert aride américain, où arrivent puis repartent les âmes vagabondes. Un no man’s land où, sans crier gare, une amitié entre ces deux femmes va éclater au grand jour. Car, si Brenda se méfie au départ de Jasmin, cette drôle d’étrangère qui n’a dans sa valise que les vêtements de son mari, chacune va peu à peu s’ouvrir à l’autre et se révéler à elle-même. En tous points différentes, elles ont pourtant en commun leur soif d’émancipation et de liberté.

⇑

Tomboy, Céline Sciamma (2011)

par Sophie Laurenceau

Tomboy, réalisé par Céline Sciamma (2011). © Pyramide Distribution

Sorti en 2011, Tomboy – qui signifie littéralement « garçon manqué » – est un film bouleversant, à la fois tendre et cruel, sur la question du genre et de l’identité. Qu’est-ce qui différencie un garçon d’une fille ? Alors qu’elle vient d’emménager, la jeune Laure (Zoé Héran) se fait passer pour un garçon prénommé Mickaël auprès de ses nouveaux camarades. Parmi eux et elles, il y a la belle Lisa dont elle s’éprend. Entre les deux enfants va naître une grande amitié, mais aussi une histoire d’amour complexe. Si leurs sentiments naissants sont réels, peuvent-ils triompher des jugements et des préjugés sur l’homosexualité et le transgénérisme ? De la cellule familiale à ce grand terrain de jeu sur lesquels les enfants se retrouvent, la réalisatrice Céline Sciamma confronte les spectatrices et spectateurs à l’étroitesse d’esprit de nos sociétés. Encore aujourd’hui, Tomboy questionne. Bien qu’il soit pudique et sensible, ce film a dérangé. À tel point qu’en 2014, l’association catholique intégriste Civitas avait tenté d’empêcher sa diffusion sur Arte, jugeant son contenu immoral. Une réaction à l’image des faits dénoncés par le film, et qui donne encore plus de force à ce dernier. Finalement, que cette enfant s’appelle Laure ou Mickaël, seuls nous restent en mémoire ses deux grands yeux bleus qui nous transpercent de sincérité.

⇑

Le Septième Sceau, Ingmar Bergman (1957)

par Nina Hedgsworth

Le Septième Sceau, réalisé par Ingmar Bergman (1957). © Carlotta Films

À celles et ceux qui n’ont pas vu Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman, pourquoi faut-il le voir absolument ? Tout d’abord, parce que le 18e film du maître suédois, sorti en 1957, recèle d’évocations diverses et variées à la littérature et au arts picturaux, qui ne cessent de surprendre. Il passe allègrement de la sagacité au tragique, de la réflexion métaphysique au grivois puis, en un clin d’œil, de la joie de vivre la plus ingénue à la perplexité. Le tout sublimé par une photographie que l’on désespère de retrouver aujourd’hui au cinéma. Il est d’ailleurs reconnu que le cinéaste a été inspiré par Albertus Pictor, qui réalisait des fresques d’églises au XVe siècle. L’histoire du chevalier Antonius Block qui, de retour des croisades, se lance dans une partie d’échecs avec la Mort pour retarder sa dernière heure n’a pas vieilli. Mais c’est également la grâce et la simplicité de Jof et Mia, un couple de ménestrels avec un enfant que le chevalier rencontre, qui touche au cœur. Film qui se déroule dans un Moyen-Âge mystique et jovial, ce chef-d’œuvre indémodable nourrit un sentiment profondément humain d’espoir et de résilience.

⇑

Wadjda, Haifaa al-Mansour (2013)

par Annabelle Gasquez

Wadjda, réalisé par Haifaa al-Mansour (2013). © Pretty Pictures

Ce film est historique. Non seulement, il s’agit de la première production cinématographique saoudienne, mais il a en outre été réalisé par une femme, Haifaa al-Mansour. Wadjda est une petite fille vive d’esprit, esprit qu’elle a fort critique. Dans une société excluant les femmes, leur liberté et leur parole, Wadjda s’impose, fait ce qui lui chante et s’exprime. Installée dans une banlieue de Riyad avec sa maman, elle se rend à pied à l’école. Un jour, sur le chemin, elle croise l’un de ses amis, avec lequel elle aime faire la course. Celui-ci possède un beau vélo, qu’il n’hésite pas à utiliser pour rattraper Wadjda. Forcément perdante, elle lui rappelle que si elle en avait aussi un, elle la gagnerait, la course. Mais à l’instar de conduire pour les femmes, faire du vélo est interdit pour les filles. Peu importe pour Wadjda, qui souhaite dès lors se procurer une bicyclette et ne manque pas d’ingéniosité pour se faire de l’argent de poche. Comme tout cela ne suffit pas, elle décide de participer à un concours de récitation du Coran organisé par son école, dont le premier prix lui permettrait d’acquérir son précieux destrier. Le film suit alors les efforts de Wadjda pour accomplir son rêve avec une douceur, un humour, une amertume et énormément de justesse. Haifaa al-Mansour nous ouvre les portes de l’Arabie saoudite, mais surtout d’une maison, au cœur de l’intimité de ces femmes et fillettes que l’on invisibilise. Le dénouement du film nous remémore que face à l’oppression, il restera toujours la résilience des guerrières silencieuses.

La Terre et l’Ombre, César Acevedo (2016)

par Lucie Barras

La Terre et l’Ombre, réalisé par César Acevedo (2016). © Pyramide Distribution

Dix-sept ans après l’avoir abandonnée, le vieil Alfonso (Haimer Leal) revient dans la maison familiale, au cœur des plantations de canne à sucre de la Valle del Cauca, en Colombie. Au chevet de son fils malade à cause de la pluie de cendres incessante qui résulte du brûlage des plantes avant la récolte, Alfonso doit retrouver sa place dans la famille. Dans son premier long-métrage – récompensé par la Caméra d’or au festival de Cannes 2015 –, César Acevedo nous bluffe avec une mise en scène épurée et des plans à la géométrie étonnante. Le jeune Colombien lie à l’écran la pudeur du quotidien à une puissante critique des dérives de la mondialisation. Au rythme nonchalant des journées de labeur, les images se répètent : le chemin emprunté par les femmes de la famille jusqu’au champ, les repas à la table rectangulaire ou l’arbre abritant la maison. Un œil documentaire détaille les tâches d’une famille déshéritée par la monoculture. À travers des émotions et des images fortes telles que l’agonie du fils ou le drap blanc, le réalisateur élève au rang de sacré des protagonistes silencieux, de ceux qui travaillent et ne parlent pas. Pas de musique d’ailleurs, seulement le bruissement des cannes à sucre et le chant des oiseaux qu’Alfonso sait encore écouter.

⇑

Salaam Bombay !, Mira Nair (1988)

par Annabelle Gasquez

Salaam Bombay !, réalisé par Mira Nair (1988). © Tamasa Distribution

L’année de sa sortie, ce premier film de la réalisatrice Mira Nair a reçu la Caméra d’or à Cannes. Et pour cause. Dans le cœur palpitant de Bombay, l’Indo-Américaine suit la vie d’enfants laissés à l’abandon. Durant deux heures, les récits se croisent et se rejoignent, jusqu’à former une toile réaliste, magnifiquement mise en scène. « Une fleur dans un caniveau », pourrait résumer le long-métrage. Cette phrase de Baba, un proxénète violent, à Solasaal, une jeune fille vierge vendue par son père à une madame, gifle spectatrices et spectateurs. Si les enfants que l’on découvre nous semblent si authentiques, c’est parce que Mira Nair les a casté-e-s dans les rues de la ville indienne. Elle a discuté avec eux et elles, et de leurs existences se sont dessinées les différentes histoires du scénario. Shafiq Syed, qui joue Krishna, est alors âgé de 11 ans. Et sa prestation est bouleversante. Il y a dans son regard une dureté et une tristesse que l’on ne peut inventer. Mira Nair laisse à chacun-e le temps de lui faire face avec des gros plans, lents, fixes. Entre la drogue qui envahit les rues, l’exposition de la vie des prostituées, la mainmise des proxénètes sur tout un pan de la population, mais aussi, bien sûr, le quotidien de ses orphelin-e-s, il n’est pas difficile de se retrouver rapidement submergé-e. Pour autant, Mira Nair n’en rajoute jamais, et la réalité brute de son film se mêle à une sorte de poésie de la misère, libérée par des moments de légèreté, de danse, de rires et d’insouciance. Mais vingt-sept ans après, les choses ont-elles tellement changé ?

⇑

Danse avec les loups, Kevin Costner (1990)

Par Ingrid Baswamina

Danse avec les loups, réalisé par Kevin Costner (1990). © AMLF

Guerre de Sécession, 1863. Après avoir été décoré, le lieutenant John Dunbar (Kevin Costner) choisit d’être affecté à la « frontière », avant que celle-ci ne disparaisse. Seul au milieu de l’Ouest sauvage, Dunbar vit en harmonie avec la nature qui l’entoure et fait la connaissance des autochtones, une tribu sioux. Si les premiers échanges sont hostiles, le soldat blanc et ses voisins s’apprivoisent peu à peu. Fasciné par le mode de vie et la sagesse des Indiens, celui qui se nomme désormais Danse avec les loups trouve la paix auprès de sa famille d’adoption. Mais sa quiétude sera bientôt troublée par l’arrivée d’autres hommes blancs… Ce film magistral est une déclaration d’amour à la nature et au peuple indien. On peut d’ailleurs donner au film le crédit d’avoir casté des Amérindiens pour interpréter les rôles, et de ne pas avoir cédé au whitewashing, encore aujourd’hui pratiqué à Hollywood. Les décors à couper le souffle et la musique grandiloquente nous font passer par toutes les émotions possibles. Tout est grandiose. Kevin Costner délivre une réalisation classique, parfaite, et une ode à la vie, au respect et à la tolérance. Un vrai beau film qui porte des valeurs humanistes. Immense et indémodable.

⇑

Fish Tank, Andrea Arnold (2009)

par Annabelle Gasquez

Fish Tank, réalisé par Andrea Arnold (2009). © MK2 Diffusion

Mia est une adolescente vivant dans une banlieue anglaise défavorisée. Constamment énervée, en rébellion face à une société qui semble avoir oublié une partie de sa population, elle évolue dans l’existence comme une créature que rien ne pourrait dompter. Mia a été renvoyée de son école, d’un système éducatif qui essayait de la faire rentrer dans une norme. Dès le début, on la voit se confronter à des filles de son quartier, qui dansent de manière sexy sous le regard des garçons. Mia, elle aussi, danse. Du hip-hop. Mais pour elle uniquement. Elle a trouvé un repaire secret, dans un appartement désaffecté. Là, elle s’entraîne sans relâche, déterminée à accomplir son rêve coûte que coûte. À son quotidien vient se mêler l’arrivée d’un homme, Connor, le nouvel amant de sa mère, pour lequel elle nourrit un désir inavoué. Andrea Arnold suit les errances de cette jeune fille dans un film en 4/3, le tout avec une photographie sublime et réaliste. La caméra immortalise l’évolution de leur relation sans jamais en rajouter. C’est authentique et vrai, dans tout ce que cela a de complexe. Peu à peu, on réalise que les vues de ce Connor ne sont pas celles d’un beau-père, mais d’un homme qui mène une double vie et dont les intentions pour la mineure sont loin d’être bonnes. Mais Mia est forte et, à aucun moment, ne va dans la direction que l’on attend. Jusqu’à la toute fin, elle laisse son corps et son esprit vivre librement pour, au bout du compte, parvenir à sortir de cet aquarium qui lui sert de réalité.

⇑

10 Cloverfield Lane, Dan Trachtenberg (2016)

Par Yan Gamard

10 Cloverfield Lane, réalisé par Dan Trachtenberg (2016). © Paramount

Rien ne vaut, quand la température grimpe, un endroit bien frais. Avoir de quoi se rassasier, profiter d’une clim efficace, et s’entretenir avec un ou deux ami-e-s deviennent encore plus agréables durant les heures de fournaise. C’est probablement ce qu’a dû se dire Michelle (Mary Elizabeth Winstead) en prenant le volant cette nuit-là. Enfin, c’est sûrement ce qu’elle se serait dit si elle avait pu choisir. Blessée, enchaînée quelques temps et informée par le charmant Howard (John Goodman) qu’elle ne doit pas s’enfuir pour sa propre sécurité, elle doute un brin de son sauveur. Mais si « bunker » ne rime pas avec « idylle », force lui est de constater combien le temps file en si bonne compagnie. Comme Cloverfield (2008), qui se déroule dans le même univers, le premier long-métrage de Dan Trachtenberg a été réalisé à l’abri des regards indiscrets. Tout cela pour faire grimper les questionnements autour d’un film de genre, qui verse dans le mystérieux. Une combine efficace, qui s’est vue accompagnée d’un marketing viral, à la sauce Hunger Games. Combien agréable peut être un huis clos. Et combien divertissantes peuvent devenir incertitudes, suspicions et paranoïa. On en viendrait presque à envier cette chère Michelle. Après tout, quoi de plus frais et sûr qu’un piège sous terre ? Quoi de plus gratifiant et plaisant que le travail et la peur ? Quoi de plus intrigant que de ne pouvoir dire si le danger se trouve à l’extérieur ou à l’intérieur ?