Si le cinéma est une part importante de la culture collective, l’hégémonie des studios a évidemment des conséquences directes sur leurs propositions, tout comme les personnes qui dirigent ces derniers. L’équipe de Deuxième Page a malgré tout réussi à te sélectionner 14 films qui ont marqué son année 2017. De quoi occuper tes longues soirées d’hiver.

L’année cinématographique a été éprouvante. L’affaire Weinstein a fait trembler les fondations d’un système sexiste qui, s’il semble bien secoué, n’est pas encore prêt à faire sa révolution. Des changements progressifs devant la caméra laissent espérer des jours meilleurs, mais derrière, là où l’on prend les décisions et tire les ficelles, les problèmes persistent. En 2014, 80 % des films n’avaient aucune femme créditée au scénario, avec en conséquence des protagonistes féminines silencieuses ou archétypales (et majoritairement blanches). Dans les films du top du box-office en 2015, les hommes ont deux fois plus de lignes de dialogue que les femmes. À noter que lorsqu’il y a des rôles principaux féminins, les hommes parlent à peu près autant que les femmes (la différence étant beaucoup plus significative avec un rôle principal masculin : les femmes ont 16,7 % du temps contre 25,5 % pour les hommes). En 2016, s’il y a eu plus de femmes devant la caméra, elles étaient néanmoins plus silencieuses. Et plus elles prennent de l’âge, plus elles se taisent. Hollywood libéré, délivré ? Bof. On peut ajouter qu’une étude publiée en 2016 appelée « Inclusion or Invisibility? » avance qu’une grande part des personnages au cinéma sont encore blancs. Enfin, sur une étude englobant 1 000 films et 1 114 cinéastes, le constat est assourdissant : 80 % des réalisatrices n’ont tourné qu’un film en dix ans, contre 54,8 % des réalisateurs. De manière générale, devant comme derrière la caméra, on trouve essentiellement des hommes blancs.

En 2016, le Center for the Study of Women in Television and Film a signalé que 29 % des films les plus rentables de l’année avaient un personnage principal féminin. Un record en soi. Mais il faut se questionner : plus de rôles féminins, oui, mais écrits par qui ? La représentation ne sert pas à grand-chose sans la justesse de la plume des scénaristes et l’œil des cinéastes, ni si les personnages perpétuent des stéréotypes sexistes, racistes, homophobes, transphobes... Dans son rapport annuel, la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) a aussi démontré la quasi non-évolution de la représentation LGBTQIA sur grand écran. En 2016, les chiffres n’ont pas tellement augmenté, et dans certains cas, la situation a carrément régressé. Contrairement à la télévision, où les choses semblent significativement plus positives. Enfin, la grande majorité des « top critiques » de Rotten Tomatoes sont des hommes (73 %, contre 27 % de femmes).

En faisant notre sélection, nous avons essayé de réunir des films qui nous rappellent que le cinéma n’a d’intérêt que dans sa diversité, dans sa richesse. Que si des blockbusters peuvent être appréciables de temps à autre, le système qui leur permet d’exister − l’hégémonie des gros studios qui aspirent tous les autres − tue à petit feu la production indépendante, la rendant infiniment plus compliquée à exister. Nous avons déjà parlé de nos coups de cœur La Belle et la Meute, Moonlight et Une femme fantastique, délivré notre analyse de Nocturnal Animals, déversé notre acide sur l’univers pétillant de La La Land ou commenté les conséquences du féminisme marketé au cinéma à travers l’exemple de Wonder Woman. Alors, ici, tu trouveras 14 longs-métrages que nous n’avons pas eu l’occasion de te partager, qui ont marqué notre année.

Get Out, Jordan Peele

Grave, Julia Ducournau

Casting JonBenet, Kitty Green

Après la tempête, Hirokazu Kore-eda

American Honey, Andrea Arnold

Kedi − Des chats et des hommes, Ceyda Torun

120 battements par minute, Robin Campillo

The Last Girl − Celle qui a tous les dons, Colm McCarthy

M, Sara Forestier

Faute d’amour, Andreï Zviaguintsev

Mudbound, Dee Rees

It Comes At Night, Trey Edward Shults

Mise à mort du cerf sacré, Yórgos Lánthimos

Les Figures de l’ombre, Theodore Melfi

Il suffit de cliquer sur le nom du film pour accéder directement à sa chronique.

Get Out, Jordan Peele

par Annabelle Gasquez

Get Out, réalisé par Jordan Peele, 2017. © Universal Pictures International France

Il était impossible de faire le bilan de cette année cinéma sans parler de Get Out. Le long-métrage écrit et réalisé par Jordan Peele a marqué 2017 et ce, pour de bonnes raisons (même si dans un monde idéal où nous chanterions tou-te-s « Kumbaya » en nous tenant par la main, il ne serait pas nécessaire). Le film a cela de si singulier et intelligent qu’il ne pouvait s’inscrire dans une simple énumération des plus belles œuvres cinématographiques. Au-delà d’être beau, c’est surtout le meilleur, le plus indispensable. Aujourd’hui, il n’y a plus à aller chercher dans les recoins de notre imagination, de fantasmer des créatures ou des monstres pour trouver de l’horreur. En 2017, l’horreur est sociale. Get Out, dont je ne peux rien dire sans vraiment gâcher une partie de son intérêt, est certainement l’œuvre artistique la plus représentative de notre époque. Une époque que nous traversons de plus en plus hagard-e-s, à force de nous faire assommer par la stratégie du choc du néolibéralisme. Des films comme celui-ci sont des piqûres de rappel, des invectives nous interdisant de tomber dans l’apathie complice. La mise en scène, l’écriture, la photographie, la réalisation, tout y est d’une justesse incroyable. C’est à la fois drôle et triste, terrifiant et pertinent. Jordan Peele y déploie avec brio la fonction première de l’horreur au cinéma, servant avant tout à se faire commentaire de la société dans laquelle nous évoluons toutes et tous. La critique est acide, brutale, horrible. Cinglante et sanglante. Elle n’est pas désespérée, mais nous rappelle qu’à ce stade, si nous ne réagissons pas, il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer.

Grave, Julia Ducournau

par Céline Bourdin

Grave, réalisé par Julia Ducournau, 2017. © Wild Bunch Distribution

Casting JonBenet, Kitty Green

par Annabelle Gasquez

Casting JonBenet, réalisé par Kitty Green, 2017. © Netflix

Quand on entend parler d’un documentaire sur une star de concours de beauté âgée de 6 ans dont le meurtre en 1996 n’a pas été résolu, un sourcil se lève inévitablement. Vite rejoint par l’autre, une fois lancé Casting JonBenet, un film incroyablement bizarre et brillant. Plan fixe, des chaises sont alignées contre un mur. Des petites têtes blondes arrivent dans l’agitation et s’installent. Elles sont toutes vêtues de la même manière, prêtes à parader. Puis, l’une d’elles se présente face caméra et nous interroge : « Qui a tué JonBenet Ramsey ? » Une question piège puisque le film n’essaye jamais vraiment d’y répondre, tout en s’attaquant à ce fait divers qui avait fait les gros titres américains il y a plus de vingt ans. À aucun moment, les spectatrices et spectateurs ne sont confronté-e-s à des images d’archives ou à une quelconque forme de contextualisation. Kitty Green nous raconte la disparition de JonBenet via un casting d’actrices et d’acteurs non professionnel-le-s venant de Boulder, la ville de la fillette, dans le Colorado. Ces personnes qui auditionnent pour un film imaginaire (inspiré de faits réels donc), deviennent ainsi les incarnations de la reconstitution documentaire, et exposent leurs analyses et opinions sur l’affaire. Des moments capturés en 4/3, juxtaposés à de la pure mise en scène cinématographique. Jusqu’au grand final, mêlant magnifiquement les deux. C’est à la fois beau, dramatique, drôle et absurde. En fin de compte, le film libère son sujet, cette petite fille qui est devenue le centre d’une fiction suivie à la télévision par des millions d’Américain-e-s. En inventant à JonBenet des avatars fantasmés, Kitty Green lui offre enfin un peu de tranquillité.

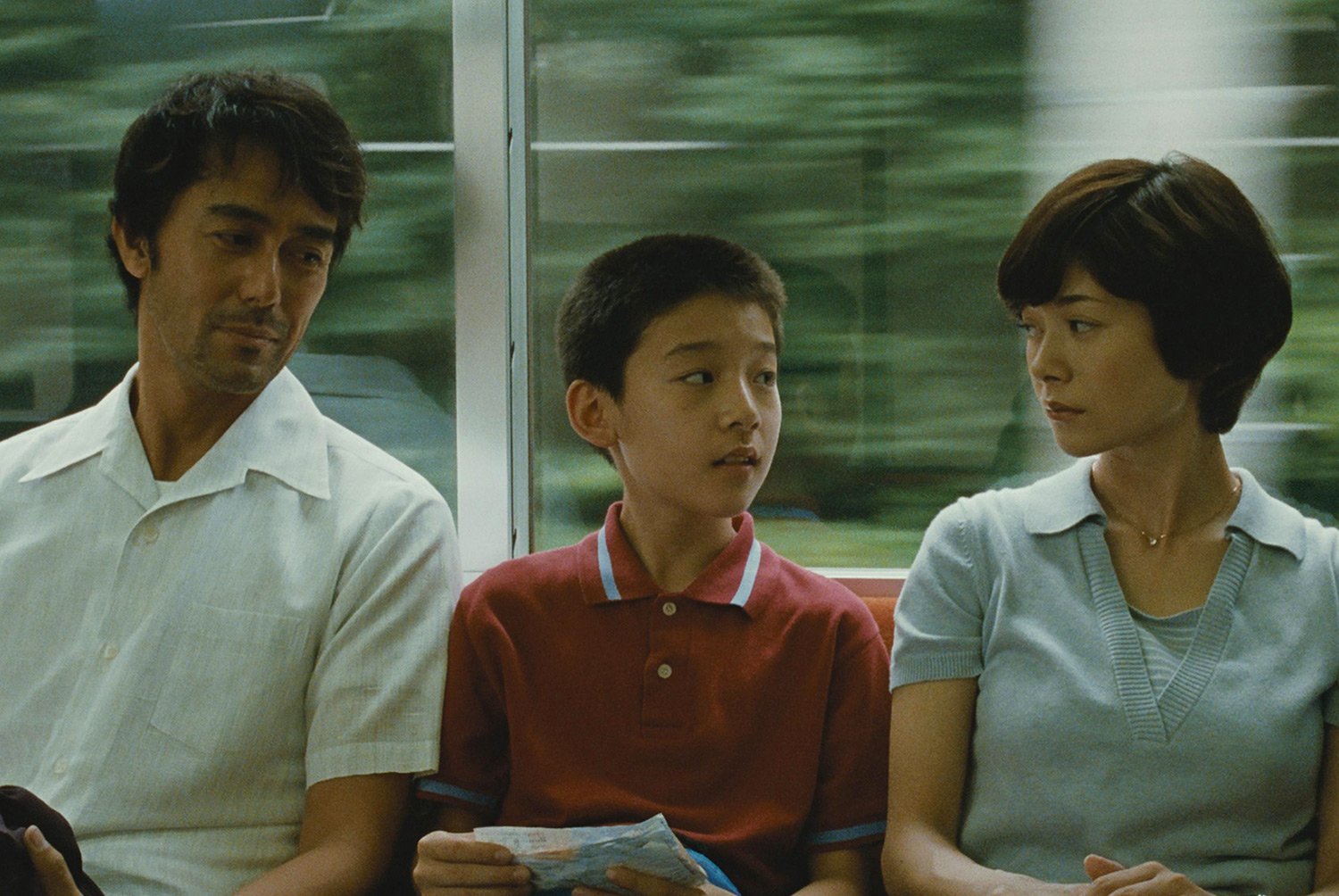

Après la tempête, Hirokazu Kore-eda

par Sophie Martinez

Après la tempête, réalisé par Hirokazu Kore-eda, 2017. © Le Pacte

En cette fin d’année 2017, un long-métrage japonais brille d’une lueur mélancolique au milieu des nombreuses productions qui se sont étalées sur nos écrans. Après la tempête est un long-métrage intimiste dirigé par un grand réalisateur. Toutes les œuvres de Hirokazu Kore-eda sont des petits films dans lesquels les membres d’une même famille sont réunis, qu’ils le veuillent ou non. Ainsi, dans Après la tempête, Ryota, un divorcé fauché se retrouve confiné chez sa mère avec son ex-femme et son fils pendant une tempête. En 2008, Hirokazu Kore-eda avait tourné l’un des plus grands films sur la famille qui soient : Still Walking. Après la tempête pourrait bien être son descendant direct. On retrouve les mêmes acteurs et actrices, enfermé-e-s, essayant de ne pas se laisser engloutir par les non-dits qui pourrissent leurs relations. Ici, Kirin Kiki joue la mère chez qui tout le monde se retrouve. Cette actrice formidable est d’un magnétisme qui ne laisse personne indifférent. Quand elle pleure, nous pleurons. Et c’est avec un gros plan sur son visage dans la pénombre, sans musique, que le cinéaste nous emmène au paroxysme de l’émotion. Après la tempête ne nous montre rien de spectaculaire. Il dévoile juste la fluctuation des sentiments derrière le masque des convenances. En apparence, rien ne semble jamais changer, pourtant, Hirokazu Kore-eda nous donne à voir pendant deux heures les profonds bouleversements que vivent ses personnages mis à nu. C’est beau, simple, et honnête.

American Honey, Andrea Arnold

par Sophie Laurenceau

American Honey, réalisé par Andrea Arnold, 2017. © Diaphana Distribution

Besoin de t’évader ? Je te propose un road trip aux États-Unis. Mais attention, rien à voir avec les plages de la Californie, les paysages désertiques du Far West, l’abondance des parcs nationaux. Je te parle d’un voyage au cœur de la jeunesse, de la passion, de la défonce et de la pauvreté. Une virée dans les profondeurs de la culture américaine. Star (Sasha Lane) est une jeune femme à la fois insouciante et désabusée, livrée à elle-même. Lorsqu’elle rencontre Jake (Shia LaBeouf) sur le parking d’un supermarché, elle voit en lui une porte de sortie à son existence misérable, mais aussi les premières étincelles d’un amour ardent. Avec lui et d’autres jeunes égaré-e-s, elle va parcourir les États-Unis en camion pour vendre des magazines. Les membres de ce groupe perdu, ivres de vie bien que souvent morts en leur for intérieur, partagent une existence dangereuse et intense. Leur seul objectif : gagner le plus d’argent possible pour satisfaire les exigences de Krystal (Riley Keough), leur glaçante leadeuse. Avec comme toile de fond une histoire d’amour extrêmement bien tissée, American Honey livre un témoignage bouleversant sur la détresse humaine, que l’on pourrait résumer en un seul passage : « What’s your dream? » demande le conducteur du camion à Star, « No one ever asks me that before », lui répond-elle l’air surpris. Un film long, lent, à la violence sourde et sinueuse, qui nous entraîne dans un tourbillon de vie. Avec en prime, une bande originale absolument incroyable, surtout pour les amateurs de rap US.

Kedi − Des chats et des hommes, Ceyda Torun

par Annabelle Gasquez

Kedi – Des chats et des hommes, réalisé par Ceyda Torun, 2017. © Épicentre Films

Un documentaire sur les chats ? Oui, évidemment. Un documentaire sur les chats errants d’Istanbul ? Double oui. Un documentaire sur les chats errants d’Istanbul comme moyen de commenter des problématiques sociétales ? Que fais-tu encore devant ton écran à lire Deuxième Page ? S’il y a bien une chose qui marche à l’ère de YouTube tout puissant, ce sont les films qui s’amusent de notre propension à donner aux animaux des caractéristiques anthropomorphes. Pourtant, ici, pas de voix off insupportable nous racontant des histoires d’amour entre pingouins, mais des témoignages de personnes qui partagent le quotidien des chats que l’on voit à l’écran. Ceux qui peuplent Istanbul sont à l’image de cette ville magnifique et vivante, chaotique et singulière. Les félins étaient donc un parfait prétexte pour Ceyda Torun de témoigner des changements qui animent cette dernière, des difficultés qui la menacent. Les spectatrices et spectateurs sont tour à tour emporté-e-s par de magnifiques vues aériennes et des plans à hauteur de chat, que la caméra suit avec persévérance. En fin de compte, on ne sait plus si Kedi raconte les histoires des humain-e-s à travers celles des chats, ou l’inverse. Leurs récits sont, en réalité, intimement liés. Comme leurs destins. Le long-métrage joue, jusqu’à un certain point, avec notre amour pour ces petits animaux (certains gros plans sur leurs babines sont quasi insoutenables), mais la réalisatrice turque ne se laisse pas avoir par son propre piège. Au cœur de Kedi se trouve un commentaire philosophique et différentes visions. Pourtant, toutes nous ramènent à ceci : ce qui nous détermine en tant qu’humain-e est notre rapport à l’autre, qu’il soit sur quatre ou deux pattes.

120 battements par minute, Robin Campillo

par Louise Pluyaud

120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo, 2017. © Memento Films Distribution

Puissant. Comme le battement d’ailes d’un phénix qui rafle tout sur son passage. Telle est l’image qui me vient en tête dès que je pense à cette œuvre engagée de Robin Campillo. Je suis née dans les années 1990, période à laquelle se déroule 120 battements par minute. L’épidémie de sida tue déjà depuis plus de dix ans, et ce, dans tous les milieux sociaux. Elle ne fait pas de différence. Pour alerter les médias sur cette guerre invisible, la branche française de l’association Act Up est cofondée dès 1989 par le journaliste Didier Lestrade. Le film retrace ses débuts et les centaines d’actions coup-de-poing organisées par les militant-e-s. Parmi eux, Sean (l’électrique Nahuel Pérez Biscayart), jeune séropositif à la fureur de vivre, qui va complètement magnétiser Nathan (Arnaud Valois), un nouveau venu dans le groupe. À la dureté d’une lutte acharnée pour éveiller les consciences se mêle alors la légèreté d’une histoire d’amour. C’est beau, et pourtant si triste. Car ce qui apparaît à l’écran est d’une cruelle actualité. En 2017, le sida n’a pas disparu, loin de là. À travers le monde, on continue d’en souffrir et d’en mourir faute d’accès à la prévention et aux traitements. Le succès de 120 battements par minute a symbolisé le besoin d’un tel film, d’un engagement à la fois culturel, social et politique. Grand Prix du jury au Festival de Cannes, le long-métrage de Robin Campillo nous rappelle que personne ne devrait être condamné-e pour avoir fait l’amour, ne serait-ce que 7 200 secondes…

The Last Girl – Celle qui a tous les dons, Colm McCarthy

par Patricia Marty

The Last Girl – Celle qui a tous les dons, réalisé par Colm McCarthy, 2017. © La Belle Company

The Last Girl – Celle qui a tous les dons est un film post-apocalyptique mêlant les genres de la dystopie et du film de zombies. Melanie (Sennia Nenua), jeune fille particulièrement douce et intelligente, est une « vorace », dont la part monstrueuse se révèle au monde dès qu’elle a faim. Elle est enfermée dans un centre militaire avec d’autres enfants qui, comme elle, sont étudié-e-s et contrôlé-e-s, la doctoresse Caroline Caldwell (Glenn Close) ayant l’espoir de créer un vaccin pour leur maladie. Seule leur professeure, Helen Justineau (Gemma Arterton), refuse de les traiter comme des monstres et préfère se concentrer sur leur part d’humanité. Melanie et cette dernière vont se prendre d’affection l’une pour l’autre, ce qui va permettre à la petite fille d’être sauvée lorsque le centre militaire est envahi par des « infesté-e-s ». Alors que le film de zombies peine à se renouveler et se trouve, de fait, en voie de disparition, The Last Girl redonne un semblant d’espoir. L’utilisation de la dystopie insuffle un peu de nouveauté et d’originalité dans un genre cinématographique usé jusqu’à l’os, malgré les références évidentes à 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Le film de Colm McCarthy nous interroge sur notre monde en voie de perdition et notre part d’animalité. Avec une question en substance : tout aussi destructrice que ces infesté-e-s, l’humanité mérite-t-elle d’être sauvée ?

M, Sara Forestier

par Nina Hedgsworth

M, réalisé par Sara Forestier, 2017. © Ad Vitam

Après une longue gestation (sept ans d’écriture, quatre ans de tournage et de montage), le premier film de Sara Forestier est enfin sorti en salle en novembre dernier. La comédienne et réalisatrice y livre sa vision de l’intimité et son questionnement des acquis, sociaux notamment. Lila (Sara Forestier) et Mo (Redouanne Harjane) ont chacun-e un handicap lié au langage : Lila est bègue, et Mo est illettré. La première est une lycéenne douée qui se prépare à affronter l’oral du bac de français, tandis que le second se livre à des courses de voitures clandestines, quitte à y risquer sa vie. Elle vit seule avec son père (Jean-Pierre Léaud) et sa petite sœur dont elle s’occupe. Il a été rejeté par sa mère du fait de son illettrisme et vit en périphérie de la ville sur un parking abandonné, dans un bus à deux étages. Des parcours familiaux compliqués qui entretiennent leur sentiment de honte vis-à-vis de leur incapacité à s’intégrer dans la société. Lorsque les deux jeunes gens se rencontrent, un obstacle de poids les sépare : Lila n’arrive à communiquer qu’en écrivant sur un carnet des phrases que Mo ne peut pas lire. Pourtant, une histoire d’amour va se créer entre elle et lui, et Mo va pousser Lila à parler. Commence alors une aventure sensorielle et libératrice à travers laquelle il et elle vont devoir se défaire de leurs entraves. Un film sincère, qui parle du rôle vital que peut avoir une rencontre – intime – avec un-e autre, qui nous amène à progresser.

Faute d’amour, Andreï Zviaguintsev

par Aurore Kaeppelin

Faute d’amour, réalisé par Andreï Zviaguintsev, 2017. © Pyramide Distribution

En russe, la traduction littérale du titre serait « Non Amour », ce qui laisse entrevoir un aspect cinématographique encore plus sombre, encore plus tragique. Ce film est en effet une grande tragédie contemporaine, qui parle de l’intime et de l’universel. L’un des sujets traités est la séparation d’un couple qui se déchire et se hait de ne s’être jamais aimé l’un-e l’autre. Mais il est aussi question de la société russe contemporaine qui peine à se trouver, entre références occidentales et slaves. Du côté de la trame, le film s’articule en deux parties, la première étant un portrait des différents personnages, et la seconde une chasse à l’âme qui se vit comme une course haletante (le fils du couple moribond a disparu, et chaque jour qui passe affaiblit l’espoir de le retrouver). Ce qui est brillant, c’est qu’Andreï Zviaguintsev parvient avec une justesse folle et une dureté à montrer la déconstruction de l’amour – d’une femme pour son mari, d’une mère pour son fils, d’une fille pour sa mère… C’est sombre, vertigineux et d’une force rarement vue au cinéma (même dans les drames familiaux de Bergman). C’est aussi une critique sociale montrant les travers d’une société russe qui tend soit vers un capitalisme tapageur, soit vers un traditionalisme réactionnaire religieux pathétique. Quant à l’esthétique, elle est grandiose. Les plans sont à couper le souffle. La banlieue à moitié encrassée dans une nature laide n’a jamais été aussi belle – on sent clairement l’influence tarkovskienne. Quand le fond égale la forme et distille une émotion aussi ardente que violente, est-ce cela que l’on appelle un chef-d’œuvre ?

Mudbound, Dee Rees

par Annabelle Gasquez

Mudbound, réalisé par Dee Rees, 2017. © Netflix

Dans Mudbound, Dee Rees raconte l’histoire croisée d’une famille blanche et d’une famille noire, dans le Mississippi d’après-guerre. Et les destins des McAllan et des Jackson sont dramatiquement liés. À cette époque, bien que l’esclavage a été aboli, les familles noires qui travaillent dans les champs de coton restent largement exploitées par les propriétaires blancs, et le racisme est omniprésent. Une réalité montrée par la réalisatrice avec justesse. La mise en scène et la cinématographie sont incroyablement abouties. La caméra se trouve au plus près des personnages, dans leur intimité et leur complexité. Leurs voix nous accompagnent, tout comme Dee Rees qui, avec subtilité, guide notre regard sur celles et ceux souvent ignoré-e-s au cinéma, habituellement présenté-e-s en toile de fond. Le long-métrage nous confronte à la complexité du racisme, qu’il soit complice ou assumé. Magnifiquement écrit et incarné, Mudbound est un film sur la mémoire et son rapport au présent. Il nous rappelle l’importance des personnes présentes derrière la caméra, et que pour que l’Amérique se confronte enfin à son passé, la narration doit être laissée aux concerné-e-s. La réappropriation des récits est une nécessité en vue de considérer le présent et d’avancer. Même si l’on peut se questionner sur le besoin, en 2017, de monter un film tel que Mudbound, et à nouveau de représenter la souffrance noire silencieuse et la suprématie blanche pour faire un travail de mémoire que l’on croyait (naïvement) acquis. Son succès a finalement le goût amer de sa contemporanéité et de sa fonction didactique essentielle, afin que certain-e-s s’éveillent à la réalité dans laquelle nous vivons chaque jour.

It Comes At Night, Trey Edward Shults

pa Yan Gamard

It Comes At Night, réalisé par Trey Edward Shults, 2017. © Mars Films

Qu’est-ce que la peur ? Un simple sursaut ? Une angoisse plus sourde et profonde ? Trey Edward Shults opte pour cette seconde hypothèse, s’attelant à lentement distiller une frayeur existentielle jusque dans nos tripes. Dans cette post-apocalypse aux relents fantastiques, une mystérieuse épidémie contraint une famille à survivre à l’écart, barricadée. La faune devenue mortelle, l’Autre peut tuer d’un souffle et la stricte observance de règles drastiques n’admet aucune erreur. La bonté, le partage et le fantôme d’une certaine éthique s’effacent presque totalement, par la force des choses. À la fois refuge et carcan, seule la famille importe. La nuit, l’huis rouge de leur demeure doit rester hermétiquement clos, mais l’étouffement s’étend à la forêt alentour en journée. À l’image de celle de The Witch, elle protège et enferme au cœur d’une austérité presque dépourvue de couleurs. Influencée par Shining, la réalisation y est précise, le cadrage tranché et le montage sait prendre son temps. Comme dans le puissant It Follows, le « it » restera toujours flou − d’autant plus glaçant de par son hors champ. De la menace et de la peur, nous n’en voyons en définitive que les effets, que les réactions et ruptures de chacun-e-s. Nous n’apprendrons rien de la source d’un mal pouvant contaminer chaque respiration, chaque rêve ou aspiration. Ultimement, l’horreur s’installe grâce à des choix qui accroîtront la tension jusqu’à l’hébétude des spectatrices et spectateurs. Ici, la confiance polarise, les dilemmes déchirent et le vivre ensemble vacille.

Mise à mort du cerf sacré, Yórgos Lánthimos

par Aya Iskandarani

Mise à mort du cerf sacré, réalisé par Yórgos Lánthimos, 2017. © Haut et Court

Le dernier film de Yórgos Lánthimos, à l’instar du reste de sa filmographie, n’est pas un long-métrage à regarder quand on a le blues. Le réalisateur, connu pour ses films pince-sans-rire aux thématiques troublantes, y dissèque minutieusement les relations familiales, revenant aux sources qui ont inspiré son premier film, Dogtooth, en 2009. Mise à mort du cerf sacré suit les pas de Steven Murphy (Colin Farrell) et de son épouse, Anna (Nicole Kidman). Chirurgien cardiaque, il semble avoir une famille parfaite et mène une vie tranquille dans une banlieue chic. Seul bémol : son amitié suspecte avec Martin (Barry Keoghan), un ado étrange de 17 ans dont le défunt père fut l’un de ses patients. Cette relation inattendue va obliger Steven à faire un choix impossible pour réparer une faute passée. Le titre du film est inspiré du mythe du sacrifice d’Iphigénie, fille de Clytemnestre et d’Agamemnon : pour avoir offensé Artémis, déesse de la chasse, en tuant un cerf, Agamemnon doit réparer sa faute en sacrifiant sa jeune fille. Contrairement à ce dernier, Steven a plus de possibilités : Martin, qui l’accuse d’être coupable de la mort de son père, lui intime l’ordre de tuer sa femme, sa fille ou son fils, sinon les trois mourront d’une étrange maladie. Ce film aux allures de tragédie grecque exploite ce choix cornélien pour mettre en scène les stratégies de survie des êtres humains et bousculer notre idéal des liens familiaux, perçus comme impérissables et profondément altruistes.

Les Figures de l’ombre, Theodore Melfi

par Marie-Ange Rousseau

Les Figures de l’ombre, réalisé par Theodore Melfi, 2017. © Twentieth Century Fox France

Malgré la vague de féminisme qui a déferlé sur le paysage audiovisuel ces dernières années, rares sont les films qui ont des personnages principaux féminins auxquels s’identifier. Plus rares encore sont ceux qui narrent le récit de femmes renommées pour leur intellect, ou ayant apporté une avancée indispensable (bien que méconnue) dans le domaine des sciences. Alors, quand sort un film racontant l’histoire de femmes scientifiques noires américaines, autant dire que cela relève du quasi-miracle. Les Figures de l’ombre est l’adaptation d’un ouvrage de Margot Lee Shetterly, intitulé Hidden Figures. Le film se présente ainsi comme le biopic de Katherine Johnson et, dans une moindre mesure, de ses consœurs, Mary Jackson et Dorothy Vaughan. Travaillant à la Nasa, dans un groupe de mathématiciennes (ou « calculatrices humaines »), les trois femmes doivent affronter le climat raciste et sexiste de l’Amérique des années 1960, laquelle pratique encore la ségrégation. Elles vont pourtant réussir à se faire une place dans le milieu : la première en contribuant au lancement de la capsule Friendship 7, la deuxième en devenant la première femme noire ingénieure de la Nasa, et la troisième en se rendant indispensable pour le fonctionnement du tout nouveau matériel informatique IBM 7090. Un portrait de femmes brillantes et inspirantes comme on aimerait en voir plus souvent ! Les Figures de l’ombre surfe-t-il sur cette vague de regain d’intérêt du grand public pour le féminisme ? Probablement en partie − la sortie française du film était d’ailleurs programmée le 8 mars −, mais il reste tout de même un film réjouissant, divertissant, et une source de représentation nécessaire. Et qui fait chaud à nos petits cœurs de féministes.