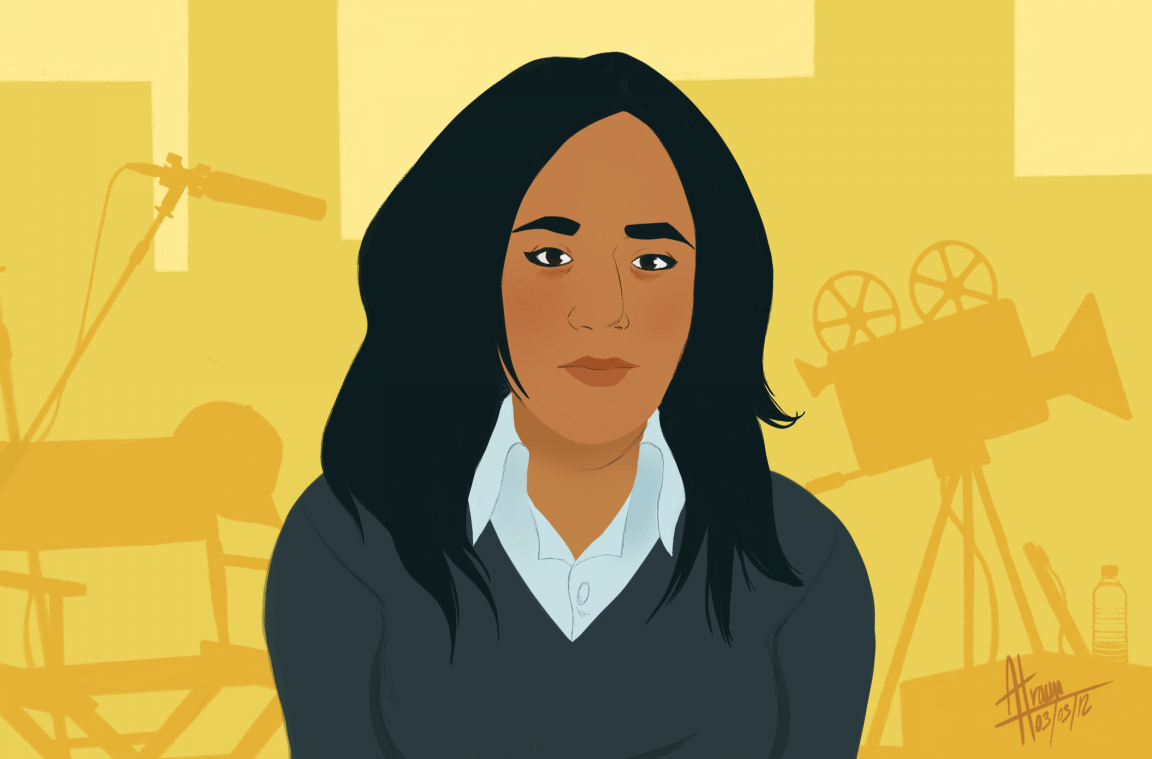

Keira Maameri est réalisatrice. Son dernier documentaire, Nos plumes, met en avant la littérature qui se crée à la marge, trop souvent qualifiée d’« urbaine » faute de mieux. Avec son travail, la jeune femme veut briser les préjugés. Portrait d’une cinéaste engagée, à l’image de ses films.

« Pour que la culture se transforme, il faut que les décideurs-ses, ceux et celles qui ont le pouvoir et l’argent, arrêtent de se regarder, en haut, et qu’ils commencent à regarder en bas. »

Il est 13 heures en Guadeloupe, le moment d’appeler Keira Maameri pour son portrait. Je regrette évidemment de ne pas pouvoir la rejoindre pour discuter autour d’un café, mais notre échange s’ouvre chaleureusement. Keira n’aime pas parler d’elle, et cela peut paraître paradoxal dans ce contexte. Pourtant, notre discussion, essentiellement focalisée sur son travail, finira par me révéler un peu de qui elle est : une créatrice engagée, déterminée et entière. « Je ne sais pas vraiment par quoi commencer, comment détermine-t-on le point de départ d’une vie ? » Et effectivement, raconter un être humain à travers un court portrait est un défi. Chaque existence est si riche et complexe que l’exercice semble truqué avant même de me lancer.

Le commencement − puisqu’il en faut un − serait sa rencontre avec la culture hip-hop à l’adolescence : « J’ai l’impression que tout ce qui était là avant, de l’ordre de l’incertain, de l’héritage familial, de ce que j’aimais ou n’aimais pas, tout cela s’est décuplé lorsque j’ai découvert le hip-hop. » Et cette découverte a été semblable à un réveil soudain pour Keira, à une révélation, à la création de possibilités auparavant ignorées, mais bel et bien présentes. « C’était comme une langue étrangère que je comprenais instinctivement », m’explique-t-elle. C’est en écoutant IAM dans les années 1990 que la jeune femme a trouvé cette voie, qui semblait lui intimer de venir. Une route qu’elle a prise sans regarder en arrière.

« La culture hip-hop, c’est le partage, la connaissance, l’échange, l’acceptation indifféremment de qui l’on est, la langue commune. Tu peux parler à n’importe qui, quel que soit son pays d’origine. Le hip-hop connecte les gens. » Pour elle, le mépris de nos sociétés vis-à-vis de cet art en dit plus sur leur situation que de longs discours, tout comme les préjugés liés aux personnes racisées au cinéma et leur manque de visibilité. « La réalité que l’on vit et celle du pouvoir sont totalement différentes. » Quand Keira parle de hip-hop, elle évoque un état d’esprit, un style de vie, loin des représentations mainstream que l’on consomme aujourd’hui. Pour elle, il y est question de valeurs. À ses yeux, cette culture efface la hiérarchie, les rapports de dominant-e-s/dominé-e-s. Elle promeut l’enrichissement et la conversation.

Cette passion pour le hip-hop se manifeste dans les sujets qu’elle aborde en tant que documentariste : « Mes protagonistes dans le monde du hip-hop n’en parlent jamais vraiment. Quand je traite une thématique, ce qui m’importe, c’est de toucher un certain public en divergeant de ce qui l’intéresserait a priori. Quand je fais la connaissance d’un rappeur, je ne veux pas qu’il me raconte l’histoire du rap. Je veux donner la parole à des gens qui ne l’ont jamais dans les médias grand public. » Keira désire ainsi s’écarter du côté pédagogique et parfois paternaliste que l’on retrouve dans certains documentaires. La réalisatrice rencontre des inconnu-e-s dont elle connaît seulement le travail. Sa démarche est celle d’une intervieweuse. Mais surtout, elle aime le temps long : « Je veux tellement attraper l’essence de ces personnes-là, c’est impossible à faire sur une année ou trois mois. » Un choix qu’elle met aussi en œuvre dans son dernier documentaire, Nos plumes, autoproduit et sorti en 2016. Ce qui lui importe est simple : casser les clichés et prouver aux personnes pétries de préjugés qu’elles ont tort. Faire sortir les intervenant-e-s des cases auxquelles on les cantonne, dans lesquelles la société les limite : « Dans mon film, il y a plusieurs personnes qui appartiennent à ce groupe. Et je dis au public : vous n’avez pas donné de crédit à ces gens, car vous étiez persuadé-e-s qu’ils ne valaient pas grand-chose. Moi, je vous offre une vision alternative. C’est juste une petite fenêtre que j’ouvre, et de là jaillit aussi de la lumière. »

Finalement, le mot clé ici est « représentation ». Au cœur d’une culture française asphyxiée, Keira ne trouve sa place que parce qu’elle est maîtresse de l’entièreté de son œuvre. Elle s’autoproduit, sans demander la permission à quiconque d’exister : « Tout se fait dans la douleur, mais je suis réalisatrice car je me suis donné les moyens de l’être. Quand je n’ai pas eu de subventions, j’ai simplement décidé de continuer mon travail. C’est le propos qui est le plus important. Et même si l’économie de mon milieu fait que je mets cinq ans pour produire un documentaire que j’aurais pu réaliser en une année, je le fais. » Pour elle, le monde de la culture se divise en deux parties : celle qui a l’argent et celle qui ne l’a pas. Mais cela ne condamne pas pour autant les artistes au repli, à un quotidien difficile, où leurs créations seraient produites au prix de leur santé : « Si je veux arrêter, je sais que je peux. Si c’est dur et que ça me dépasse, rien ne m’oblige à poursuivre. Je pense que la culture en France va changer, elle commence à bouger, mais par la force des choses. » Selon Keira, il y a un décalage énorme entre la mixité de la société française et les castings majoritairement blancs qui s’affichent tout autour de nous. La culture populaire, au sens propre, disparaît et paraît être réservée à certain-e-s.

Elle estime que cette rupture est due à un problème structurel : « La France a toujours divisé pour mieux régner. Elle a su le faire au sein même des communautés. » Pour que les choses évoluent, il faudrait que les créateurs-rices s’unissent, se mobilisent. Elle avait travaillé sur la composition d’un collectif pour les cinéastes indépendant-e-s et racisé-e-s afin qu’ils et elles s’épaulent, mais les luttes internes ont tué le projet dans l’œuf. « Il ne faut pas se leurrer, c’est toujours à des gens dits “d’origine” que l’on claque la porte. Et s’unir est l’unique solution, je n’invente rien. Mais à ce jour, cela semble irréalisable. » Alors, comment faire pour éviter que la culture ne se sclérose ? Pour éviter que celles et ceux qui proposent quelque chose d’original ne se découragent pas ? « La seule consolation que j’ai, c’est que je sais qu’il restera une trace de mon travail. À un moment donné, on se dira : “La France, c’était ça.” Il faut avoir une perspective plus historique, car pour l’instant, nous sommes inexistant-e-s. »

Keira déplore que la France perpétue une vision de la société qui ne voit pas les couleurs, laissant la pensée raciste qui se trouve dans nos institutions au chaud, sans que l’on ne puisse s’en approcher. L’immobilisme actuel a de quoi décourager, « car les solutions sont là. L’argent pour le septième art vient du CNC, et celui-ci appartient à tou-te-s les Français-es. Alors pourquoi n’est-il pas réparti entre chacun et chacune ? » Depuis la sortie de Nos plumes, la cinéaste est installée en Guadeloupe pour se reposer. Pour sa santé psychologique, elle a décidé de tout arrêter et de ne revenir au cinéma que si elle s’en sentait capable et en avait l’envie : « J’ai fait mon travail. Et je devais couper avec Paris, mon quotidien, mon documentaire. Je n’avais plus de sève. » Mais elle ne perd pas de vue ce qui l’anime et la possibilité d’un nouveau projet à son retour en France, à condition d’obtenir des financements. « Être artiste est loin de l’image romantique que l’on en a, les gens n’ont aucune idée de ce que l’on vit. De la dureté de nos métiers. »

Projections à venir du documentaire Nos plumes

- Le jeudi 22 mars à 19 heures 30 au Centre Ken Saro-Wiwa, Paris 20e

- Le vendredi 23 mars à 18 heures au CSC le Pax, Mulhouse

- Le vendredi 4 mai à 18 heures 30 à l’EHESS, Paris 6e

- Le vendredi 11 mai à 19 heures à l’espace Django, Strasbourg

Image de une : Portrait de Keira Maameri, spécialement réalisé pour Deuxième Page, 2018. © Alraun